Sebelumnya saya ucapkan selamat hari kemerdekan ke-72. Hari ini merupakan tonggak kemajuan bangsa Indonesia setelah terbebas dari belenggu kolonialisme bangsa belanda dalam 350 tahun menjajah nusantara. Tak ubahnya dari negeri surga, Indonesia menapaki jejak perjuangan bangsanya sendiri untuk terus membangun perekonomian. Selama 5 tahun terakhir berbagai sektor saling berlomba dalam proses pembangunan ekonomi ini, salah satunya sektor pertanian.

Sektor pertanian yang memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia. Pada tahun 2012 sektor pertanian menyerap 35.9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7% bagi GNP Indonesia [1]. Fakta-fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Akhir tahun 2016 Indonsia sudah kembali menyandang swasembada beras setelah 32 tahun lalu. Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, produksi padi 2016 mencapai 79,14 juta ton GKG, meningkat 3,74 juta ton dibanding 2015. Produksi jagung 2016 sebanyak 23, 16 juta ton pipilan kering, atau meningkat 3,55 juta ton dibanding 2015 [2].

Serayanya kemerdekan itu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat namun jika kita telisik lebih jauh ternyata kaum yang sering dipandang sebelah mata itu (dibaca: petani) sering kali tidak mendapatkan kemerdekaan yang layak atas kerja mereka. Berbuntut pada kurangnya ketersediaan lahan untuk menjamin kesejahteraan petani, pemerintah dinilai kurang berperan aktif atas terselenggaranya kegiatan pembangunan dalam bidang pertanian.

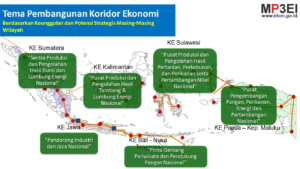

Pembagian wilayah pada sektor pembangunan telah dibagi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam beberapa cakup wilayah koridor ekonomi. Diambil dari data file MP3EI bab III mengenai Koridor Ekonomi Indonesia. Koridor Ekonomi (KE) dibagi menjadi 6 wilayah berdasarkan potensi yang dinilai mampu mendukung produk nasional bruto secara penuh [3].

Pada dasarnya, MP3EI memiliki keterkaitan dalam pelaksanaanya dengan Comprehensive Asia Development Plan (CADP). Pada tahun 2009, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) melalui Boston Consulting Group menyelesaikan penelitian tentang Indonesia Economic Development Corridors (IEDCs). Hasil riset IEDCs dan kata kunci “konektivitas” akhirnya diadopsi oleh Koordinator Kementerian Urusan Ekonomi untuk disusun menjadi naskah MP3EI [4].

Ketika CADP diluncurkan, Sekjen ASEAN Dr. Surin Pitsuwan, menyatakan bahwa CADP adalah “Asian Marshall Plan”. Istilah ini memang dimaksudkan secara eksplisit untuk merujuk pada Marshall Plan: program Amerika Serikat pasca perang dunia II. Jadi, Marshall Plan maupun CADP ini diklaim sebagai upaya untuk membangun kembali ekonomi dunia kapitalis yang sedang tergoncang hebat akibat krisis. Dalam ungkapan yang lain, Asia diklaim akan menjadi “the driver for global economy” [5].

Marshall Plan merupakan program kredit pembangunan untuk negara yang terkena imbas perang dunia II oleh Amerika Serikat. Pada akhirnya konsepsi marshall plan ini mengakar pada negara dunia ketiga sehingga terjadi replikasi skema pembangunan pada hampir seluruh negara dunia ketiga serta menumbuhkan paham developmentalis. Paham ini memiliki makna adanya keterkaitan ideologi antara kepentingan negara industri maju dan kepentingan elit politik negara dunia ketiga.

Program ekonomi skala besar inipun akhirnya membelah perekonomian dunia menjadi tiga macam, yaitu: perekonomian liberal, perekonomian sosialis, dan perekonomian gabungan. Indonesia secara tiak langsung menganut sistem perekonomian gabungan. Selaras dengan paham developmentalis yang mulai berkembang di Indonesia sehingga mengubah pola pandang Indonesia pada persaingan perekonomian dunia menjadi negara buta pembangunan.

Proses pembangunan ini haruslah pada tataran tertentu dan batasan yang logis untuk mendapatkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Prof. Sajogyo menuturkan bahwa pembangunan adalah perubahan ke arah positif dari manusia dan tetap terjaganya alam sekitar ruang hidupnya. Konsepsi ini dinamakan sebagai konsep Natura dan Humana.

Konsep Natura dn Humana ini sebenarnya sudah termuat pada pasal 2 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1960 atau sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi, “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.”

Hal pertanahan ini masih berkaitan dengan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Petani dinilai sebagai penyewa bukanlah sebagai pemilik penuh atas tanah pertaniannya sendiri. Hal ini termuat pada pasal 59 UU No. 13 Tahun 2013, “Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.”

Menyimpang dari konsepsi agraria pada pasal 2 ayat 3 UUPA yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berlainan daripada itu pada pasal 59 UU No. 13 Tahun 2013 ini malah menempatkan petani sebagai penyewa (bukan pemilik) dan negara (menyewakan sebagai pemilik). Secara tidak langsung hal ini mendorong feodalisme di lapangan agraria memicu adanya spekulasi dan komersialisasi atas penguasaan dan pengelolaan tanah [6].

Tidak konsistennya pemerintah dalam pelaksanaan konstitusi tersebut menimbulkan konflik agraria. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2016 terjadi 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027,39 hektar dan konflik ini berdampak pada 86.745 keluarga. Sektor perkebunan menyumbang tertinggi kasus agraria dengan 36,22% [7].

Adanya kejadian konflik agraria yang sering terjadi membuat pemerintah sebaiknya kembali melihat UU tersebut. Petani seharusnya mendapatkan perlindungan atas tanahnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 serta berkewajiban memberikan jaminan ketersdian lahan pertanian sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2013 pasal 55 ayat 1 yang berbunyi, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.” Mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani tentang lahan pertanian sudah jelas tercantum pada UU No. 13 Tahun 2013 pasal 55-57 tentang konsolidasi Perluasan Lahan Pertanian.

Terkait pelaksanaannya ternyata pemerintah masih belum bisa melaksanakan perlindungan tanah pertanian. Ketua Komite Pertimbangan Indonesia Human Rights Committee for Sosial Justice (IHCS), Gunawan, menambahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan terhadap petani dalam UU tersebut. Sayangya, realisasi pemerintah belum terlihat.

Menurutnya, pemberian redistribusi tanah kepada petani belum dilaksanakan pemerintah. Sebaliknya, justru terjadi alih fungsi lahan pertanian dan gagalnya desa melindungi fungsi lahan pertanian. “(Ini) disebabkan kegagalan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat undang-undang penataan ruang dan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan,” ujarnya [8].

- Refrensi:

- [1] http://bapeltan.kaltimprov.go.id/?p=571

- [2] http://ekbis.rmol.co/read/2016/12/28/274258/Setelah-32-Tahun,-Indonesia-Kembali-Swasembada-Beras-

- [3] https://www.ekon.go.id/

- [4] http://www.eria.org/

- [5] http://sajogyo-institute.org/

- [6] http://www.kpa.or.id/news/blog/dewan-pakar-kpa-bongkar-kepalsuan-uu-perlindungan-dan-pemberdayaan-petani/

- [7] http://www.kpa.or.id/

- [8] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a652a1d82c1/soal-kesejahteraan-petani–pemerintah-dinilai-belum-laksanakan-uu-ppp