Dewan Pers klaim sudah lindungi pers mahasiswa sebelum rancangan regulasi tentang jaminan perlindungan dan kebebasan pers mahasiswa itu dibahas. Buktinya adalah sikap Dewan Pers dalam pembredelan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas. Pengakuan ini jelas problematik.

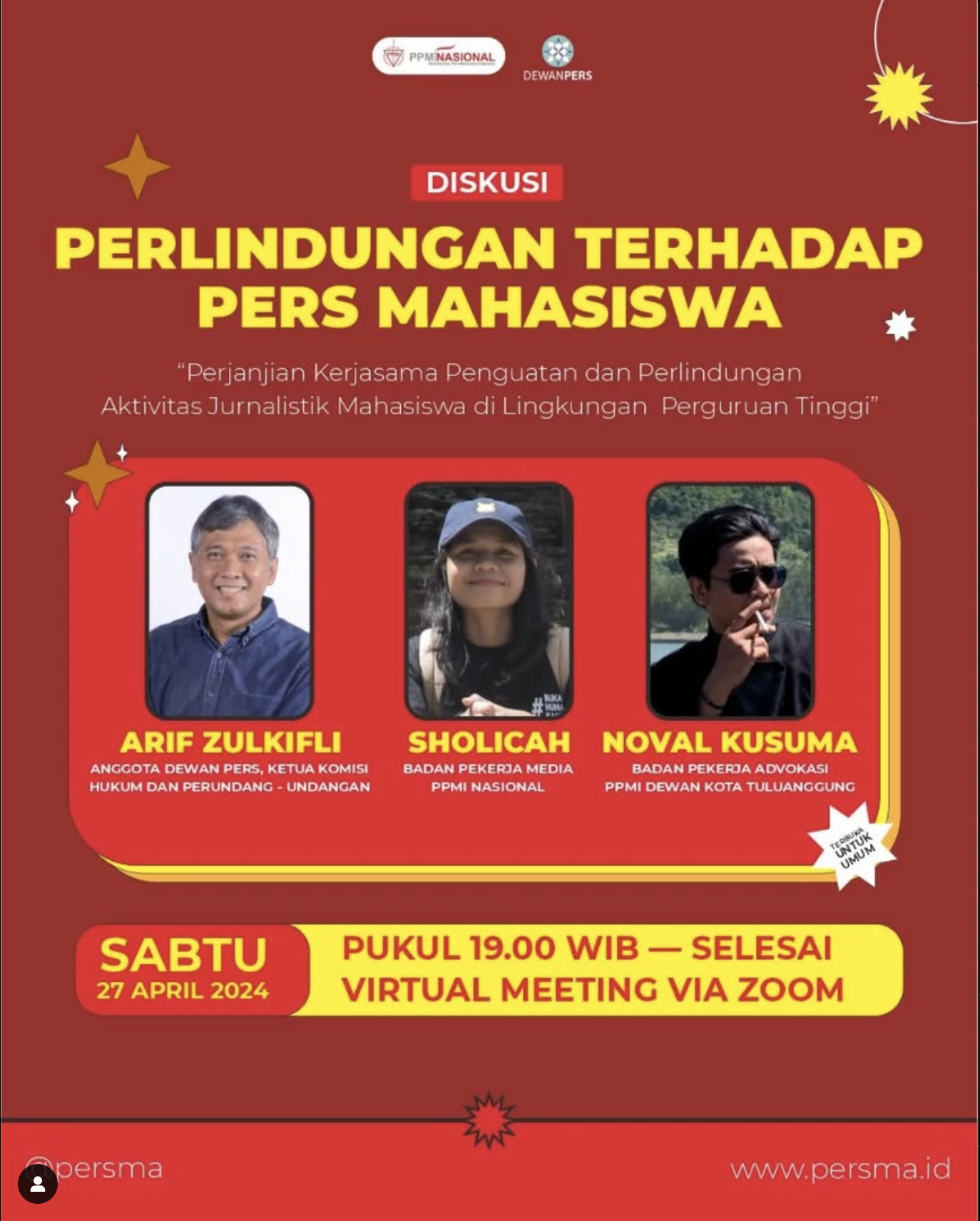

Hal itu disampaikan dalam sebuah unggahan Instagram @officialdewanpers, yang diunggah pada 10 Maret 2023. Melalui video tersebut, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, mengatakan Dewan Pers akan berdiri di depan untuk membela wartawan kampus jika mengalami sengketa pers.

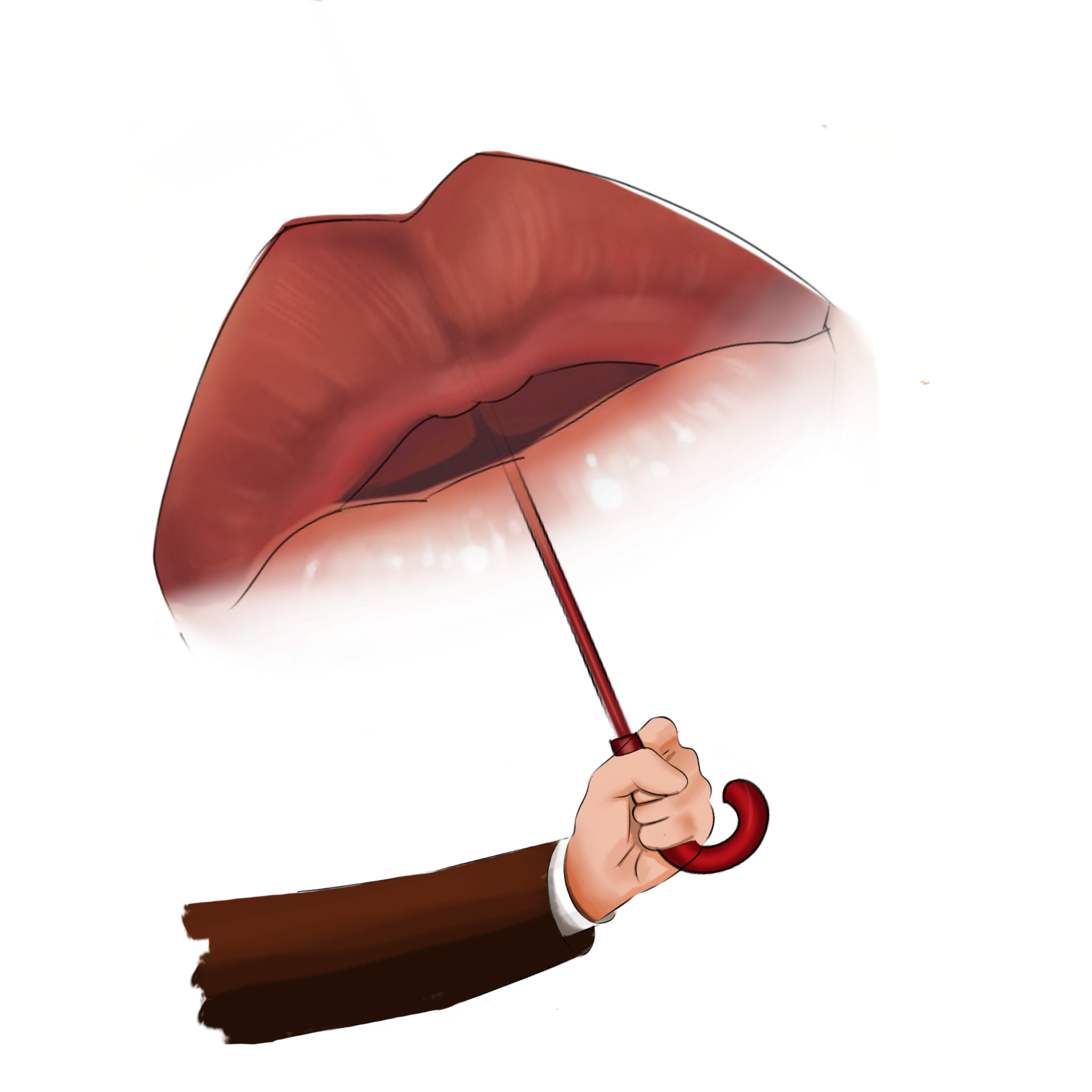

“Setelah dikatakan produk pers, bebas,” kata Yadi.

“Jadi saya pastikan apa yang kami katakan bukan lip service,” sambung Yadi.

Apa yang dikatakan Yadi Hendriana di atas sangat heroik. Pernyataanya barangkali bukan lip service, tapi jelas mengaburkan fakta bahwa pers mahasiswa dewasa ini sangat-sangat butuh legalitas.

Beliau yang terhormat bilang, bahwa pers mahasiswa tidak perlu cemas soal perlindungan hukumnya jika karyanya benar-benar produk pers. Jika direpresi, silakan menghubungi Dewan Pers yang buka 24 jam.

Sepintas, pernyataan itu bisa dibenarkan. Tapi berbahaya jika ditelan bulat-bulat. Mengapa demikian?

Dalam kasus pembredelan Lintas, benar, bahwa Dewan Pers telah mengakui karya yang diterbitkan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas. Pengakuan itu dikeluarkan Dewan Pers ketika Lintas mengirimkan surat permohonan untuk menilai karya jurnalistik dan perlindungan pers mahasiswa. Dewan Pers kemudian membalas permohonan Lintas pada 13 Mei 2022, melalui Surat Dewan Pers Nomor 446/DP-KV/2022 tentang Penilaian Karya Jurnalistik dan Perlindungan Pers Mahasiswa.

Pada intinya, surat itu menyatakan, majalah Lintas bertajuk IAIN Ambon Rawan Pelecehan sudah dibuat sesuai mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Selain itu, sikap Dewan Pers juga disampaikan oleh Imam Wahyudi dalam sidang gugatan Surat Keputsan Rektor Nomor 92 tentang Pembekuan LPM Lintas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Imam Wahyudi mewakili Dewan Pers hadir melalui ruang virtual zoom sebagai saksi ahli dari pihak penggugat—LPM Lintas—dan memaparkan letak pers mahasiswa. Imam merujuk Jurnal Dewan Pers Edisi 14 Juni 2017 dan mengakui pers mahasiswa masuk dalam kuadran kedua sebagai pers yang produk jurnalistiknya diakui oleh Dewan Pers.

Di sinilah masalahnya. Dalam praktiknya, pernyataan Yadi di atas, bahwa ketika Dewan Pers sudah turun tangan untuk melindungi pers mahasiswa maka akan “bebas”, itu justru jauh panggang dari api.

Lintas dibuat gigit jari oleh PTUN Ambon. Gugatan Lintas ditolak sebelum masuk pokok perkara. Alasannya, Lintas dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

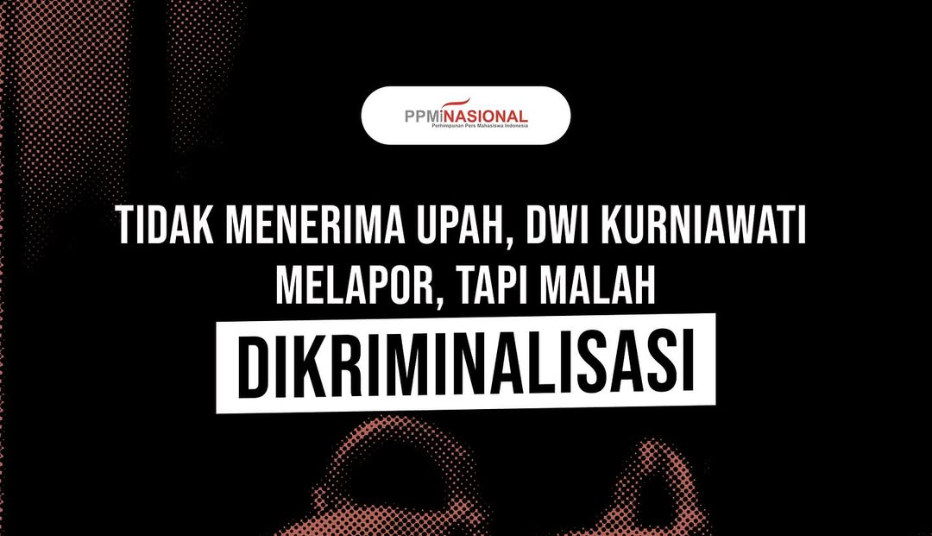

Di sisi lain, Lintas yang dilaporkan oleh IAIN Ambon ke Polda Maluku karena mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual di kampus, masih bergulir sampai sekarang. Bahkan, IAIN Ambon menahan dan menghalang-halangi hak anggota Lintas yang menolak represi itu untuk melanjutkan studi.

Dari sini kita bisa melihat, bahwa sebagian pengakuan sekaligus heroisme Dewan Pers yang ditampilkan oleh Yadi hanya retorika saja. Perlindungan pers mahasiswa tidak cukup sekadar mengakui karya pers mahasiswa ketika ada kasus yang “viral” dan kasuistik saja. Namun harus menyeluruh: jaminan perlindungan dan kebebasan pers sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada bagian inilah yang luput dari pernyataan Yadi.

Selain itu, beberapa kasus yang didampingi PPMI, tidak semua represi terjadi setelah pemberitaan terbit, beberapa dari mereka juga direpresi ketika melakukan peliputan. Tiga jurnalis pers mahasiswa di Makasar, misalnya, ditangkap Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel saat meliput aksi nelayan tolak tambang pasir. Ketiganya telah menunjukkan kartu pers dan surat tugas kepada polisi, tetapi polisi tidak mengindahkan kartu pers tersebut. Sebelum dibawa, ketiganya diduga mendapat tindakan intimidasi dan kekerasan dari polisi. Berikut ini adalah rentetan kasus represi pers mahasiswa yang didampingi PPMI.

Dewan Pers, Ayolah, Segera!

Dalam artikel Elegi Pers Mahasiswa: Hujan Represi tanpa Kendali Payung Regulasi yang terbit di laman Persma.id pada 8 Januari 2023 silam, juga sudah disinggung soal tanggung jawab moral dan institusional Dewan Pers. Harusnya Dewan Pers bisa melakukan inovasi progresif berkaitan dengan payung hukum dan situasi pers mahasiswa dewasa ini.

Modalitas simbolik, politik, ekonomi, intelektual yang ada di sekujur tubuh lembaga itu harus menyentuh akar masalah pers mahasiswa. Dewan Pers tidak boleh lepas tangan atau sekadar cuci tangan dengan membuat program seminar, goes to campus, coaching clinic, atau apapun istilahnya untuk diklaim sebagai wujud peduli terhadap pers mahasiswa. Apalagi sekadar bertanya kabar, seperti artikel di Buletin Etika milik Dewan Pers Vol. 34 Oktober 2022 berjudul Apa Kabar Pers Kampus?

Jawaban pertanyaan itu jelas, kabar pers mahasiswa tidak baik, dan kami menuntut hak perlindungan dan jaminan kebebasan atas kerja jurnalistik pers mahasiswa kepada Dewan Pers! Kami tidak bermaksud untuk mengemis, hak memang mesti dijamin, bukan?

Dewan pers yang memiliki fungsi melindungi kemerdekaan pers, sekaligus lembaga yang mempunyai jalur komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah seharusnya bisa lebih tegas dan proaktif membantu pers mahasiswa mendapat keadilan dan rasa aman dalam kerja-kerjanya. Pers mahasiswa yang bekerja dengan mengacu pada KEJ sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan. Tentu ini tak hanya menyangkut tentang pers mahasiswa, tetapi siapa saja yang melakukan kerja jurnalistik, termasuk jurnalisme warga.

Apa yang menimpa Lintas sangat mungkin terjadi kepada LPM lainnya. Ketika pers mahasiswa mencari keadilan di meja hukum, maka legalitas akan terus dipertanyakan.

Kita tahu, pembredelan Lintas tak berdasar. Tapi apa yang bisa dilakukan jika sebagai subjek hukum saja, pers mahasiswa tak dianggap.

Legalitas telah menjadi celah besar bagi kampus untuk terus bertindak sewenang-wenang. Serangan dan ancaman akan terus ada selama legalitas pers mahasiswa masih buram.

Kerentanan tak hanya sampai di legalitas, keanggotaan secara personal di lembaga pers mahasiswa juga menjadi sasaran empuk pihak kampus untuk melakukan intimidasi. Salah satunya menghalang-halangi hak mahasiswa untuk studi.

Dalam kasus Lintas, misalnya, IAIN Ambon terbukti melanggar hak atas pendidikan terhadap beberapa awak Lintas. Hal itu telah diakui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, dalam Surat Rekomendasi Nomor 160/PM.00/R/I/2023.

IAIN Ambon dinilai melanggar hak atas pendidikan karena membatasi studi anggota Lintas. Surat rekomendasi yang terbit pada 27 Januari 2023 ini, juga berisi rekomendasi dari Komnas HAM ke IAIN Ambon, agar memberikan hak penuh atas pendidikan kepada anggota Lintas.

Namun kampus hijau—julukan IAIN Ambon—tersebut tak mengindahkannya, hingga saat ini kampus masih belum memberikan akses pendidikan kepada sebagian anggota Lintas.

Sementara itu, jangan lupa, kalau pelaku represi tidak hanya kampus. Dalam catatan kasus PPMI, Organisasi Masyarakat (Ormas), mahasiswa, aparat (polisi/TNI), dll juga menjadi pelakunya. Jadi, persoalan pers mahasiswa jangan sampai hanya dilokalisasi di kampus saja. Sebab, pers mahasiswa tidak hanya meliput fenomena di kampus, tetapi di luar kampus juga. Nah, di sini, sekali lagi, Dewan Pers harus turun gunung.

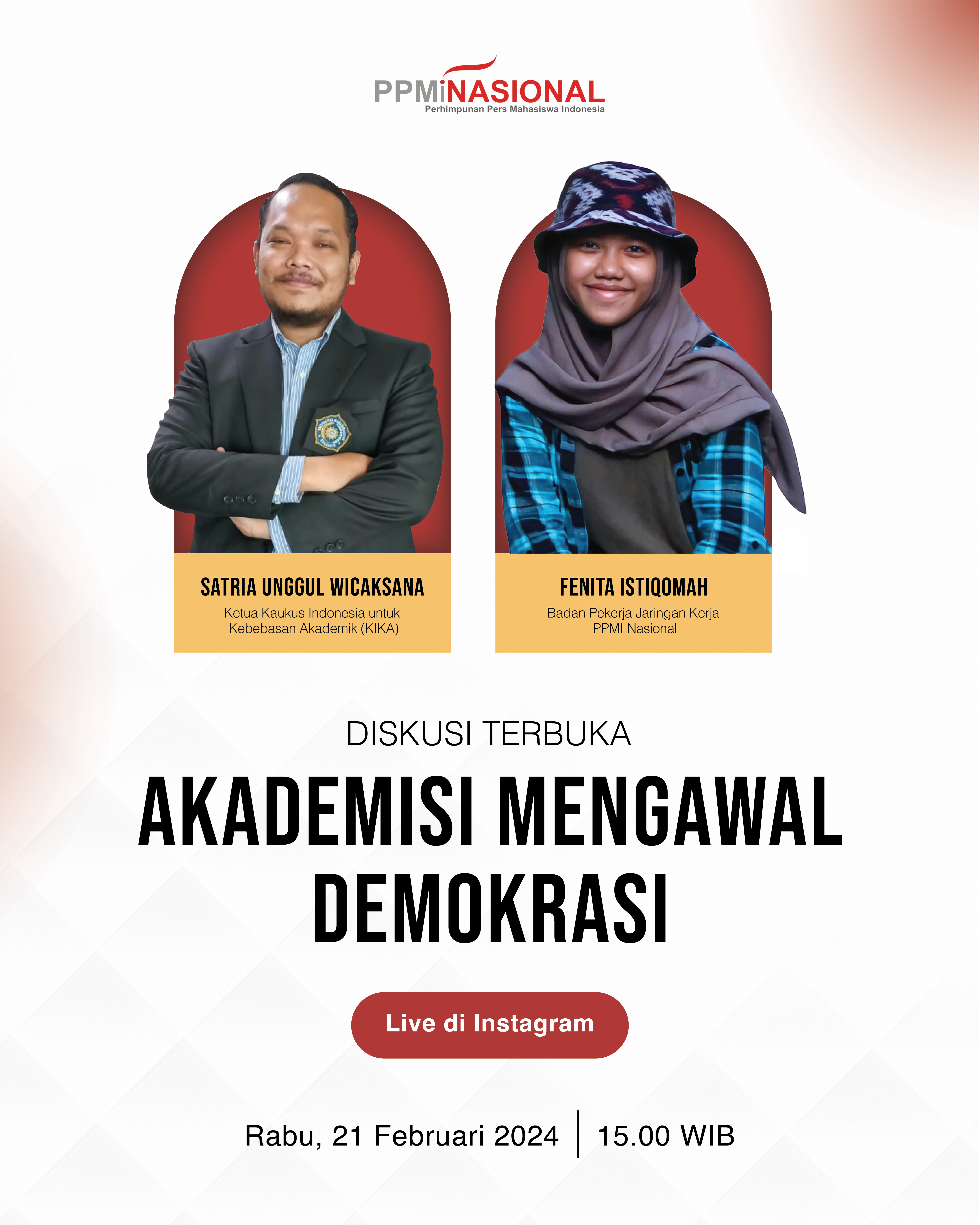

Menjadi Pers Mahasiswa itu “Profesi”

“Manusia yang cukup beruntung mampu mengenyam pendidikan ini memang kerjaannya membaca, termasuk membaca keadaan, politik, kekuasaan, problem sosial, kesewenangan, penyimpangan, memang itulah kerjanya. Mengkritik dan bertanya adalah kerjaannya. Jangan bilang sebagai calon intelektual, tapi intelektual muda,” begitu kutipan dari Kata Pengantar Buku Putih Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang ditulis oleh Moh. Fathoni, salah satu pengurus PPMI Nasional periode 2008-2010.

Sementara itu, selain intelektual muda, pers mahasiswa memang memiliki nilai khas atas kerja-kerja jurnalistik mereka, yaitu independensi. Kalau di PPMI ada lima rumusan besar tentang pers mahasiswa–spririt intelektualitas; kemanusiaan (keberpihakan pada moral dan etika); kerakyatan (keberpihakan dan kepedulian pada rakyat lapisan bawah); kebangsaan (demokratisasi dan kemartaban); dan indepedensi (khas dari pers cum mahasiswa).

Namun, jangan salah. Pers mahasiswa bukan sekadar unit kegiatan mahasiswa biasa, tetapi “profesi”. Ya, saya sebut “profesi” (dalam tanda petik), karena apa yang mereka kerjakan di LPM sudah sungguh-sungguh selayaknya media dan pers arus utama lakukan: reportase, taat pada kode etik dan UU Pers, kontrol sosial, dll. Nah dari sinilah alasan mengapa pers mahasiswa tidak mengadu atau meminta jaminan perlindungan dan kebebasan pers ke Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kalau ke Kemendikbudristek apa bedanya dengan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa pada umumnya? Sebab, kendati pers mahasiswa hidup di ruang lingkup perguruan tinggi, tetapi aktivitas yang dilakukan itu sudah seperti pers pada umumnya. Pers mahasiswa sudah menjadi “profesi”, bukan sekadar unit kegiatan mahasiswa atau humas kampus.

Karena itu, bagi saya, pers mahasiswa memang unik dan spesial. Bukan bermaksud meromantisasi atau membanggakan diri, tetapi siapa yang berkenan liputan jauh-jauh, ke sana ke mari ngejar narasumber/data, membuat liputan untuk publik, kerentanan direpresi tinggi, tetapi tidak digaji? Ya, pers mahasiswa! Pun jika ada biaya atau ongkos liputan, itu pasti hasil iuran, ongkos pribadi, atau ada beasiswa dari organisasi pers di luar.

Nah, dari sini, sudah sepatutnya tidak ada dikotomi antara pers mahasiswa, jurnalisme warga, dan media arus utama yang konon terverifikasi itu. Apalagi, penilaian “media terverifikasi” dan “tidak terverifikasi” hanya melihat dari badan hukum perusahaan pers. Mengapa tidak dari produknya, karyanya, atau kerja-kerjanya? Pada situasi ini, saya rasa hanya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang sudah mengakui pers mahasiswa bukan dari legalitasnya, tetapi dari karya dan kerja-kerja jurnalistiknya. Dewan Pers harusnya memiliki pandangan yang progresif seperti ini.

Sekarang, bola panas sudah di tangan Dewan Pers. Publik–pers mahasiswa khususnya–menunggu sikap dan regulasi yang akan digarap. Kabarnya, regulasi tentang Jaminan Perlindungan dan Kebebasan Pers Mahasiswa yang menggandeng beberapa kementerian terkait pendidikan tinggi dan beberapa organisasi jurnalis itu sudah mulai dikerjakan, ditarget akhir tahun ini sudah jadi. Semoga. Peluk jauh buat Dewan Pers! Tabik***

Penulis: Adil Al Hasan dan Yolanda Agne

Editor: Arya Prianugraha

Kontributor Ilustrator: Fikri Maswandi