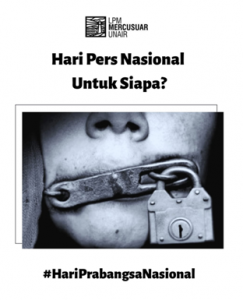

Pada 9 Februari lalu, Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan di Surabaya, kota tempat saya berdomisili saat ini, dengan euforia luar biasa. Beragam acara diselenggarakan untuk menyambut HPN, yang banyak menguras dana. Presiden Joko Widodo yang hadir saat HPN pun mendapat penghargaan kemerdekaan pers.

Bicara soal kebebasan pers di Indonesia, saya jadi teringat kalimat pembuka pidato Presiden dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jakarta pada Mei 2017, “selamat datang di Indonesia, rumah dari jurnalisme paling bebas dan bergairah di dunia”. Jika berdasarkan logika sederhana, maka proses demokratisasi pasca runtuhnya Orde Baru dapat membuka keran kebebasan pers seluas-luasnya. Saya pun melihat banyak bermunculan media baru, serta kini pemberitaan media tak harus menurut pada keinginan pemerintah.

Namun,apabila mengacu pada indikator yang dibuat Reporters Sans Frontières (RSF), situasi kebebasan didasari pada kondisi kemajemukan media, independensi media, aturan legislatif yang mengatur pers, dan keselamatan jurnalis. Apakah kemudian Indonesia sudah memenuhi semua indikator tersebut?

Hampir dua tahun setelah pidatonya tersebut, iklim kebebasan pers Indonesia patut dipertanyakan eksistensinya. Presiden Jokowi sempat memancing polemik setelah memberikan remisi kepada I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali AA Gede Bagus Narendra Prabangsa, yang kemudian dicabut kembali. Prabangsa dibunuh bukan karena permasalahan pribadi, tapi karena liputan investigasinya terhadap korupsi proyek pendidikan yang dilakukan Susrama. Dengan remisi tersebut, maka hukuman Susrama pun berubah, dari semula penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis menjadikan Presiden tampak tidak serius dalam merawat kebebasan pers Indonesia.

Selain kasus Prabangsa, faktanya Indonesia memang bukan rumah yang paling bebas bagi jurnalisme seperti yang digembar-gemborkan oleh Presiden. Berdasarkan data Committee to Protect Journalist, ada 10 jurnalis yang tewas dari tahun 1992 hingga 2019 (per 28 Januari 2019, termasuk kasus pembunuhan Prabangsa). Kemudian jumlah kekerasan terhadap jurnalis pada 2018 berdasarkan siaran pers AJI Catatan Akhir Tahun 2018: Jurnalis Dibayangi Persekusi dan Kekerasan Fisik menunjukkan adanya tren peningkatan, dari semula 60 kasus di 2017 menjadi 64 kasus di 2018. Sedangkan berdasarkan indeks kebebasan pers yang dirilis oleh RSF, Indonesia menempati peringkat 124 dari 180 negara, dan masuk dalam kategori bad (buruk).

Berdasarkan laporan singkat RSF, beberapa catatan buruk yang menyebabkan buruknya tingkat kebebasan pers Indonesia antara lain: pembatasan akses jurnalis ke Papua dan kekerasan terhadap jurnalis lokal Papua; kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang bahkan dilakukan oleh perangkat negara; ancaman kelompok garis keras; dan self-censorship yang dilakukan oleh para jurnalis karena ancaman UU ITE dan Penistaan Agama. Singkatnya, pemerintah kini memang tidak melakukan penyensoran terhadap berita yang akan dimuat, namun akses pers terbatas untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi yang dianggap tabu seperti isu Papua dan agama. Hal ini dikarenakan batasan dari aturan yang berlaku dan ancaman kekerasan yang datang dari perangkat negara, dan bahkan kini aktor-aktor horizontal. Kondisi tersebut menyebabkan independensi pers tergerus untuk memberitakan informasi seutuhnya.

Bukan hanya catatan buruk soal keselamatan para jurnalis dan independensi pers, kemajemukan media di Indonesia pun menjadi pertanyaan hingga hari ini. Studi Remotivi (2014) menyebutkan bahwa berita dari wilayah Jabodetabek mendominasi layar kaca kita hari ini, dengan 69 persen secara frekuensi, dan 73 persen secara durasi. Tentu fenomena ini melanggar asas keberagaman dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan memberi legitimasi bahwa seakan-akan hanya Jabodetabek sebagai gambaran umum dari Indonesia. Selain masalah keadilan informasi, sentralisasi informasi ini pun dapat menimbulkan masalah ekonomi, karena omzet usaha media banyak berputar di Jakarta.

Maka kebebasan pers yang kini sedang kita nikmati hanyalah euforia semata, tanpa pernah menyentuh substansi. Masih rendahnya kesadaran terhadap kebebasan pers yang substansial membuat permasalahan kebebasan pers hari ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan jarang diulas mendalam, bahkan mungkin oleh para pelaku media itu sendiri. Literasi media harusnya menjadi sesuatu yang penting, mengingat media merupakan barang publik. Tidak hanya itu, lembaga negara yang mengawasi media harus ditegakkan kembali fungsinya, untuk menjaga kualitas kebebasan pers yang seutuhnya ditujukan untuk kemaslahatan publik, bukan menyajikan informasi-informasi tak bermutu.

Tapi ngomong-ngomong, dengan banyaknya kejadian pemberangusan kebebasan pers yang melibatkan negara, masihkah kita berharap kepada negara?