Jurnalisme kini nyaris mengalami “senjakala” seiring “senjakala media cetak”. Isme (paham) yang satu ini, pada masanya bernilai luhur. Yakni, saat kebutuhan manusia akan informasi dipenuhi dengan kedisiplinan empiris dari jurnalis. Namun kita harus jujur mengenai sejarah jurnalisme sampai bisa menjadi bagian dari kepercayaan umat manusia. Kisahnya tidak begitu heroik dan dramatis seperti anggapan pada kata mutiara ini: “Siapa yang menguasai informasi, maka dia menguasai dunia”.

Dahulu kala, setelah acta diurna menjadi rujukan orang-orang romawi yang ingin mengetahui pengumuman penting dari kerajaan, candu akan informasi pun terus meningkat seiring dengan temuan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Informasi tak bisa lepas dari teknologi. Manusia akan selalu menemukan cara untuk meraih apa yang mereka inginkan. Tak terkecuali jurnalisme.

Evolusi komunikasi terjadi dengan skala besar, namun kurang disadari. Dari temuan lukisan pada dinding gua, kemudian bahasa lisan, juga tulisan. Manusia kemudian terus berkomunikasi dengan lisan dan tulisan menggunakan media ala kadarnya, sampai muncul mesin cetak pada abad ke-15 yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg.

Dari sinilah evolusi komunikasi yang ‘tak wajar’ berkembang pesat. Seketika orang-orang terserang wabah baru: aktivitas baca-tulis massal. Buku-buku mulai disalin dan dicetak dalam jumlah banyak. Orang-orang mulai terbiasa dengan aktivitas komunikasi secara massal. Pada abad ke-17 dan ke-18 jurnalisme atau berita pun lahir dengan wujud selebaran, membawa kepentingan oposisi politik. Toh, sejak lahirpun berita sudah ternodai dengan kepentingan sekelompok orang.

Mungkin wajar saja, berita pada masa kelahirannya masih butuh perawatan. Beberapa waktu setelahnya, seiring kian banyaknya berita, lembaran-lembaran berita menjadi berlipat ganda, dan konsumen semakin banyak. Dengan kondisi seperti itu, berita menjadi laku di pasaran, maka independensi jurnalisme mulai terbentuk, jurnalisme tumbuh dewasa dengan independen.

Demokratisasi, Reorganisasi, dan Ketegangan

Ketika jurnalisme mulai independen, para pekerjanya (jurnalis) mulai terbentuk secara professional. Namun kerentanan masih terus menghantui. Evolusi terus saja terjadi, terutama pada 3 aspek: demokratisasi, reorganisasi, dan ketegangan. Wajar saja, informasi sudah menjadi konsumsi publik, dari para elite sampai ke kaum akar rumput.

Informasi yang mewabah ini tentu menggelitik semua orang untuk berbuat sesuatu, informasi menjadi landasan seseorang maupun kelompok untuk berbuat sesuatu. Efek domino informasi yang tersebar berkat jurnalisme, terus membentuk komunitas baru yang percaya pada satu hal dan berbuat berdasarkan hal itu.

Bahwa dari pemberitaan pers perjuangan pada tahun 1945 sampai 1950-an masyarakat Indonesia mempunyai wacana tentang liberalisme, parlementarisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut sebagai demokratisasi.

Teknologi yang juga membantu penyebaran informasi melalui jurnalisme menimbulkan perubahan bentuk dan sistemnya. Jika pada masa sebelum munculnya mesin cetak, Bible (Alkitab) hanya bisa dinikmati melalui para rohaniawan, setelahnya orang-orang bisa membelinya sendiri di toko-toko buku. Koran dengan bentuk tulisan dan batasan kertas membuat orang harus meluangkan waktu untuk menghabiskannya. Setelah muncul radio, televisi, dan internet orang-orang bisa memilih mana yang dibutuhkannya. Inilah yang dinamakan reorganisasi.

Bukan hanya itu, dengan adanya radio, raja-raja tidak membutuhkan jurnalis untuk berbicara dengan rakyatnya. Koran, televisi, dan internet memberikan akses kepada berbagai kalangan, bukan hanya sebagai konsumen tapi prosumen (produsen-konsumen). Iklan nyaris tak lagi butuh untuk “numpang” di koran sebagaimana di masa awal kemunculan koran. Para pemilik kepentingan: pemerintah, perusahaan, dan kelompok-kelompok tertentu menggunakan teknologi komunikasi untuk mendominasi informasi. Jurnalis sudah bukan menjadi domain utama pada era banjir informasi ini.

Setelah demokratisasi dan reorganisasi, orang-orang lalu bertanya, informasi mana yang harus dipercayai. Fakta dan keyakinan menjadi kabur. Seperti saat filsuf klasik yang memperdebatkan antara kebenaran relatif dan kebenaran mutlak. Informasi yang mulai menumpuk membuat suatu ketegangan, yang mempertanyakan kebenaran. Jurnalisme seperti terjebak, dan mulai memasuki area berbahaya, banyak jurnalis yang menjadi partisan kelompok politik tertentu. Walau kadangkala tidak seekstrem itu, jurnalis pada praktiknya mengabaikan cara-cara tradisional dalam mencari, mengolah, dan menyajikan berita. Independensi jurnalisme mulai goyah. Hidup segan mati tak mau.

Keburaman dan Kejelasan

Jurnalisme hanya menjadi kedok agar kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan berita ini masih menjadi pekerjaan profesional. Namun inti dari jurnalisme belum dan tidak akan pernah hilang, yakni kebutuhan akan informasi yang benar. Benar dalam artian yang sebenarnya. Kebenaran yang sebenarnya tidak akan didapatkan saat independensi hilang.

Independensi pun menjadi korban ketegangan di kalangan wartawan. Banyak yang mengartikan bahwa iklan atau advertorial serta halaman kontrak pada koran adalah satu-satunya cara untuk independen. Akibatnya mereka tidak bisa membedakan mana berita dan mana iklan. Independensi jurnalisme sebenarnya bukan pada bentuk yang tidak substansial itu, berita adalah berita dan iklan adalah iklan. Orang bisa saja menaruh iklan di koran, tapi koran punya cara sendiri untuk menyajikan berita. Sekalipun berita tentang perusahaan yang menaruh iklan di korannya.

Kalau begitu untuk apa ada jurnalisme? Kita harus fair, mengatakan identitas kita. Independensi jurnalisme bukan diperuntukkan sebagai penyedia jasa tukang ketik. Jika jurnalisme kurang menjanjikan untuk memenuhi uang saku Anda, maka jangan pakai kata jurnalisme sebagai pekerjaan Anda.

Sumber pembiayaan dalam jurnalisme bukanlah hal penting yang harus dibela sampai mati. Jurnalisme itu adalah kebenaran, kebenaran tidak selalu ada pada wartawan dan lembaga pers, kebenaran itu ada pada berita yang benar. Seharusnya wartawan menyadari ini, sekalipun teknologi komunikasi berubah, tidak peduli seberapa cepatnya, dia harus bisa menerima kebenaran, karena kebenaran tidak membutuhkan wartawan dan teknologi. Sekali saja dia sengaja membohongi masyarakat, maka dia sendiri yang akan rugi, tidak akan ada lagi yang mempercayainya.

Wujud dari keburaman informasi ini, bisa kita lihat sekarang, media mainstream yang mempunyai jangkauan luas, pendapatan yang lebih dari cukup, tapi memilih melanggar etika jurnalistik, membuat masyarakat semakin ragu. Banyaknya konsumen yang dihitung melalui rating, tidak menjamin kepercayaan publik. Publik hanya tidak punya pilihan untuk mengakses informasi. Kebenaran akan jelas terlihat di antara kebohongan yang banyak, seperti secuil jarum mengkilap di atas tumpukan jerami.

Revolusi Harus Terjadi

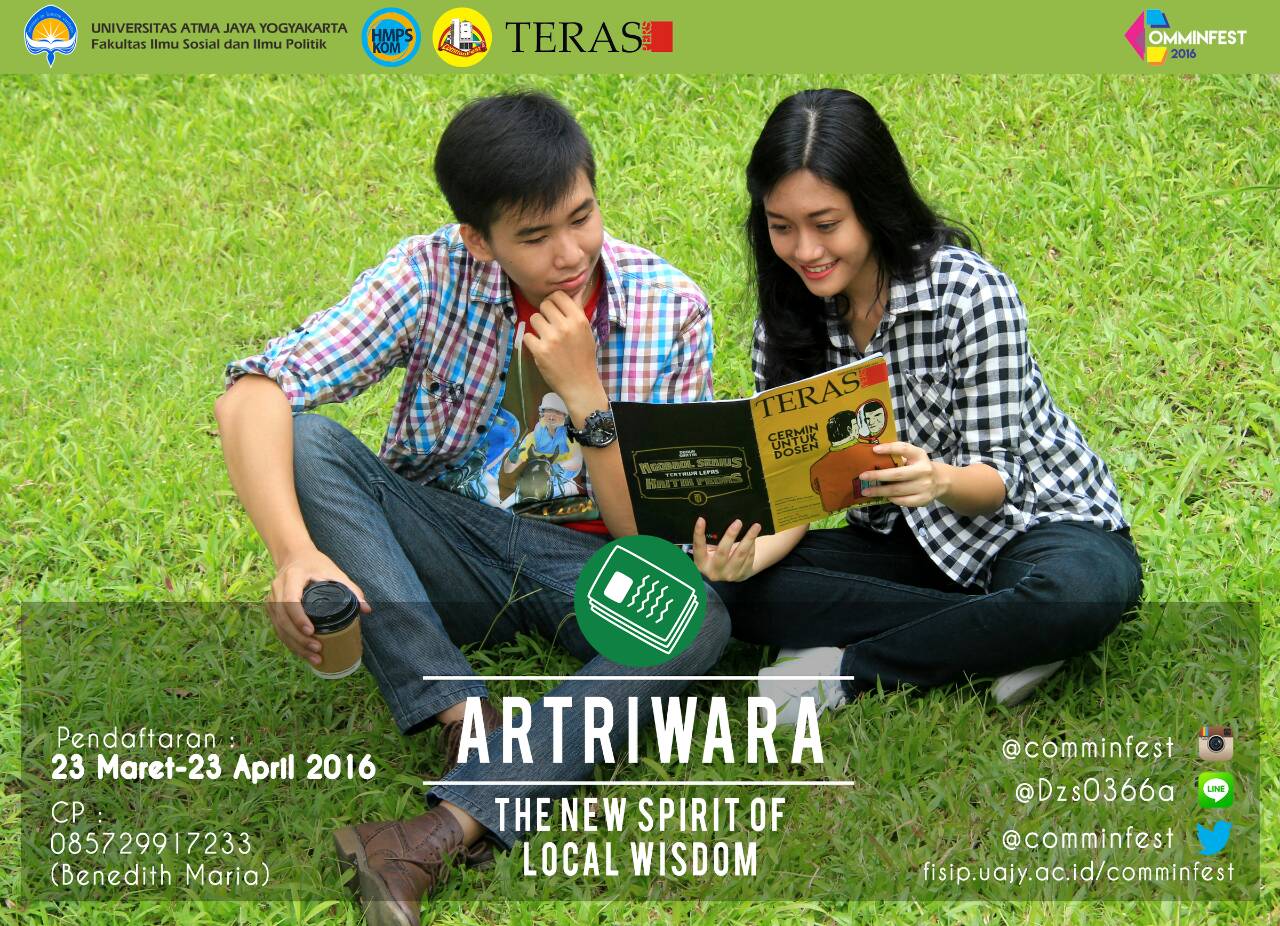

Menyadari hal ini, media-media alternatif bermunculan untuk memikat hati masyarakat. Mereka mempraktikkan independensi jurnalisme dan kebenaran hati nurani. Layaknya Watchdoc yang merupakan rumah produksi audio-visual, mereka memproduksi dokumenter dan feature televisi serta video komersial. Sponsor mereka tidak menjadi satu hal penting yang mempengaruhi kualitas produk jurnalistik mereka. Demikian halnya, pers mahasiswa, walaupun ‘di bawah’ otoritas kampus lantas tak membuat independensi jurnalismenya hilang. Lagi-lagi yang dimaksud dengan independensi jurnalisme itu bukan pada sumber biayanya, tapi ada pada produknya.

Berangkat dari independensi dan kebenaran jurnalisme ini, maka sebaiknya definisi pers (lembaga jurnalisme) di negara kita harus diperbaiki lagi. Dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999, pasal 9 dan pasal 10 menyatakan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum dan berbentuk perusahaan. Harus berbadan hukum, berkolerasi dengan ‘kesejahteraan’ wartawan. Dua hal yang bentuknya tidak substansial jika memandang keluhuran jurnalisme. Hal ini akan membuat ketegangan baru. Media mainstream menjadi lupa, bahwa tugas mereka mutlak ada pada kebenaran, dan menomorsatukan ‘kesejahteraan’ pekerjanya. Sedang media alternatif, seperti pers mahasiswa yang berusaha menyajikan produk jurnalisme secara benar, justru merasa dihantui dengan pembredelan dan hukum pidana.

Revolusi harus terjadi di dunia jurnalisme. Jangan takut, karena pada sejarah tadi, manusia menghadapi perubahan besar-besaran dalam rentang waktu yang relatif singkat. Kita harus bisa menerima kebenaran. Kebenaran dan independensi jurnalisme itu harga mati, konsep ini di luar teks hukum-hukum yang ada. Melampaui otoritas media manapun.