Hasil Riset Sementara!

Sejak 18 Februari 2016 Penelitian dan Pengembangan (Litbang) beserta Jajaran

Pengurus Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional melakukan kajian

“Riset Media dan Kekerasan Terhadap Pers Mahasiswa di Indonesia”. Pada riset tersebut,

kami memotret perkembangan isu yang diangkat oleh pers mahasiswa (pers mahasiswa),

intensitas terbitan, hingga kasuskasus kekerasan yang menimpa pers mahasiswa selama 4

tahun mulai tahun 2013 hingga 2016. Riset tersebut masih berlanjut hingga angket terisi

oleh pers mahasiswa di tiap kota.

Pada tulisan ini, Pengurus Nasional PPMI menarasikan data riset sementara yang

sudah terkumpul per 3 Mei 2016. Pada bagian ini, hanya akan menyoroti bentuk kekerasan dan pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa. Tentunya data ini belum mewakili tiap provinsi, namun dengan beberapa data yang sudah terkumpul di 8 provinsi akan dinarasikan untuk membongkar kekerasan terhadap pers mahasiswa.

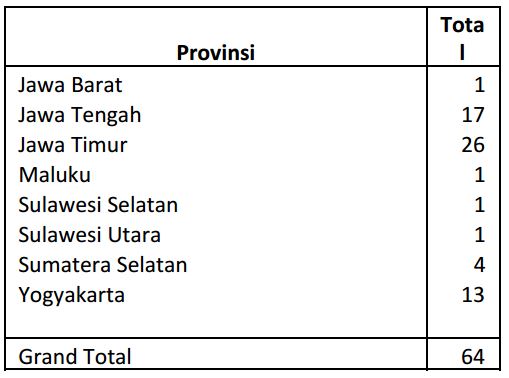

Data masuk

Dari 8 provinsi ada 64 pers mahasiswa yang sudah mengisi. Sebaran data dari tiap

provinsi adalah Jawa Barat 1 pers mahasiswa yang mengisi, Jawa Tengah 17, Jawa Timur

26, Maluku 1, Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan 4 dan Yogyakarta 13.

Pengumpulan data tersebut dengan metode pengisian angket secara online yang disebar

sekitar 200 koresponden yaitu pers mahasiswa yang tersebar di Indonesia, namun hanya

64 pers mahasiswa yang mengisi.

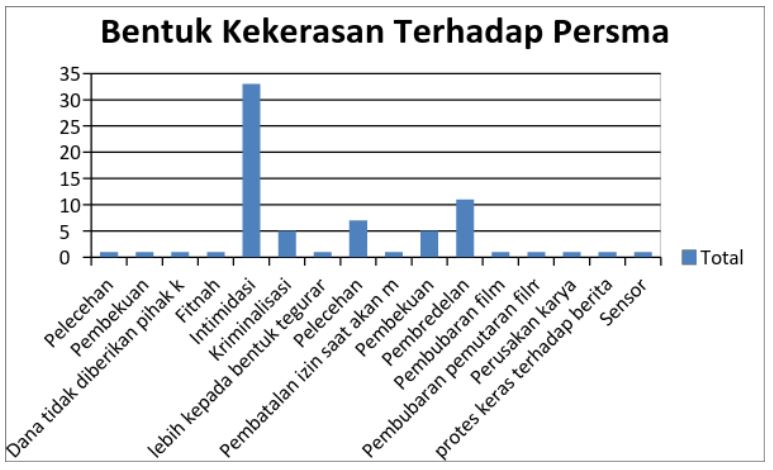

Pada 2013-2016, dari total 64 pers mahasiswa yang sudah mengisi angket, sebanyak 47 pers mahasiswa pernah kekerasan. Sisanya sejumlah 17 pers mahasiswa tidak pernah mengalami tindak kekerasan. Selebihnya data litbang PPMI menunjukkan, pers mahasiswa tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan bahkan hingga mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Misalnya pers mahasiswa Pendapa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, tercatat paling banyak mendapatkan kekerasan bentuk kekerasan selama jangka waktu 20132016 yaitu intimidasi, ancaman pembekuan, ancaman pembredelan, kriminalisasi dan fitnah. Di antara kasus kekerasan yang dialami oleh pers mahasiswa adalah bentuk intimidasi, dari hasil kajian PPMI terdapat 33 intimidasi yang diterima oleh 47 pers mahasiswa.

Bentuk kekerasan kedua terhadap pers mahasiswa yang paling banyak dialami pers

mahasiswa adalah pembredelan. Ada 11 dari 47 pers mahasiswa yang mengalami

pemberedelan.

Kemudian angka tertinggi ketiga dari bentuk kekerasan terhadap pers mahasiswa adalah

pelecehan. Sebanyak 7 pers mahasiswa pernah mengalami pelecehan.

Sementara itu kekerasan pembekuan pers mahasiswa dan kriminalisasi dialami oleh

masingmasing 5 pers mahasiswa.

Kasus pembekuan anggaran misalnya pernah dialami oleh pers mahasiswa

Pendapat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta tahun 2015. Berdasarkan

data riset yang dikumpulkan oleh PPMI, pers mahasiswa Pendapa pernah dibekukan

anggarannya karena pemberitaan yang ada di buletinnya. Namun kasus itu sudah bisa

diatasi dengan bantuan alumni.

Kasus intimidasi hingga penerbitan surat dropout missal juga pernah dialami oleh

pers mahasiswa Solidaritas UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013. Karena

pemberitaan yang kritis, birokrasi kampus menerbitkan surat dropout kepada pimpinan

umum pers mahasiswa Solidaritas. Pada tahun yang sama, kasus intimidasi diterima oleh

pers mahasiswa Ideas Universitas Negeri Jember. Sebab isi majalah “Malapetaka Pasar

Tradisional” yang memuat penolakan aturan jam malam yang disuarakan mahasiswa,

beberapa anggota pers mahasiswa Ideas diintimidasi saat liputan dan berdampak

terhambatnya agenda organisasi.

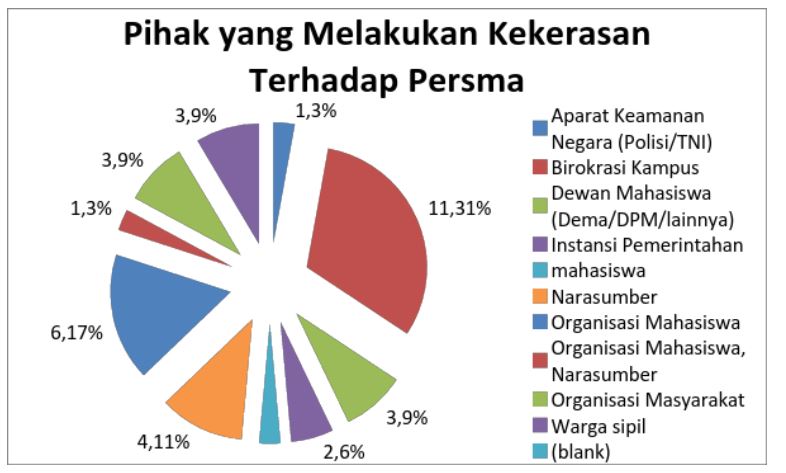

Aktor di balik Kekerasan terhadap pers mahasiswa

Lantaran banyak kasus kekerasan terhadap pers mahasiswa, dari data riset PPMI Nasional, mencoba untuk membongkar pihak siapa yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa. Dari data yang diperoleh PPMI, pihak yang banyak melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa adalah birokrasi kampus. Birokrasi kampus sebanyak 11 kali melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa dari 47 pers mahasiswa. Sedangkan pihak kedua yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa adalah organisasi pers mahasiswa, yaitu 6 kali. Kemudian disusul oleh narasumber yaitu 4 kali.

Hasil riset sementara ini masih sebatas pada kajian dari data yang terkumpul di litbang PPMI Nasional. Data ini sebagai gambaran sementara untuk merespon fenomena kasus yang ditimpa oleh pers mahasiswa. Narasi ini belum cukup untuk dikatan sebagai sebuah riset, selain alasan angket yang belum tersebar secara luas di tiap kota, deskripsi

tentang kekerasan terhadap pers mahasiswa pun masih banyak multitafsir. Narasi tentang bentuk kekerasan dan pihak yang melakukan kekerasan pun belum dijelaskan secara detail.

PPMI Nasional akan melakukan riset lanjutan guna untuk membongkar akar permasalahan kekerasan terhadap pers mahasiswa dan membongkar pihakpihak yang banyak melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa.

Sebelum penangkapan saudara Adlun Fiqri dan ketiga kawannya, informasi terkait dengan dugaan saudara Adlun Fiqri sebagai penyebar simbol-simbol yang berbauh komunis ini dari hasil interogasi anggota Kodim kepada Karmilawati Malawat. Tak lama kemudian anggota Kodim pun menggeledah kamar Adlun Fiqri dan menemukan tujuh (7) buah kaos, walaupun kaos yang lain tidak ada unsur-unsur komunis juga disita.

Sebelum penangkapan saudara Adlun Fiqri dan ketiga kawannya, informasi terkait dengan dugaan saudara Adlun Fiqri sebagai penyebar simbol-simbol yang berbauh komunis ini dari hasil interogasi anggota Kodim kepada Karmilawati Malawat. Tak lama kemudian anggota Kodim pun menggeledah kamar Adlun Fiqri dan menemukan tujuh (7) buah kaos, walaupun kaos yang lain tidak ada unsur-unsur komunis juga disita.