Badan Pekerja Advokasi Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (BP Advokasi Nas PPMI) melakukan riset tentang represi terhadap pers mahasiswa di Indonesia. Riset ini merupakan ringkasan dari kasus represi yang diadvokasi serta data-data yang sudah dihimpun BP Advokasi Nas PPMI selama 2017-2019. Ringkasan ini disusun dari gabungan data BP Advokasi Nas PPMI periode 2018-2019 dan BP Advokasi Nas PPMI periode 2017-2018 (oleh Imam Abu Hanifah dan Taufik Nur Hidayat).

Riset Ringkasan Represi terhadap Persma Tahun 2017-2019 merupakan bentuk tanggung jawab BP Advokasi Nas PPMI sebagai fungsi pendampingan advokasi. Pendampingan yang dilakukan BP Advokasi Nas PPMI mengacu pada UU Pers No 40 tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik PPMI, UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Selain itu, BP Advokasi Nas PPMI juga mengacu pada Buku Pedoman Advokasi PPMI serta kajian keilmuan lainnya.

Beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan BP Advokasi Nas PPMI, yaitu 1) pendampingan litigasi dan non-litigasi, 2) memberi saran penyelesaian kasus, 3) membuat kronologis, pernyataan sikap, dan kajian advokasi, 4) blow up kasus dan membuat konten media sosial (infografis/video), 5) perluas jejaring pers mahasiswa, mahasiswa, serta kelompok/individu masyarakat pro-demokrasi.

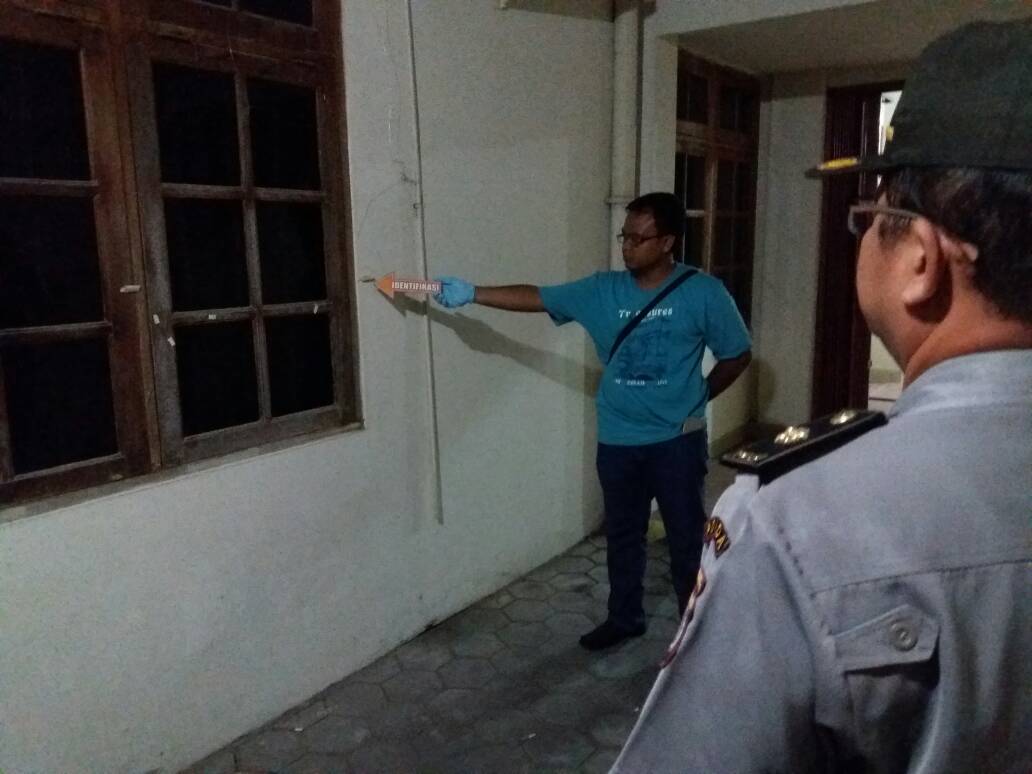

BP Advokasi Nas PPMI mencatat ada 58 jenis represi dari 33 kasus represi terhadap pers mahasiswa selama 2017-2019. Jenis represi yang paling sering dialami pers mahasiswa adalah intimidasi dengan jumlah 20 kali. Berikutnya ada pemukulan (delapan kali), ancaman drop out (DO) (empat kali), kriminalisasi (empat kali), dan penculikan (tiga kali).

Ada juga penyensoran berita, ancaman pembekuan dana, pembubaran aksi, pembekuan organisasi, kekerasan seksual, serta ancaman pembunuhan yang masing-masing tercatat pernah terjadi sebanyak dua kali. Selain itu, ada satu kali represi pada beberapa jenis represi seperti penyebaran hoaks, pencabutan tulisan, ancaman perusakan sekretariat, pembubaran diskusi, pemecatan anggota, peleburan organisasi, dan perundungan (bullying).

Pelaku represi terhadap pers mahasiswa yang paling banyak adalah pejabat kampus dengan jumlah 18 kali. Berikutnya ada mahasiswa (tujuh kali), dosen (tiga kali), Satuan Keamanan Kampus (tiga kali), oknum organisasi mahasiswa (dua kali), serta warganet kampus (dua kali). Selain itu ada juga represi yang dilakukan oleh pihak luar kampus seperti polisi (tujuh kali), masyarakat sipil (satu kali), dan oknum organisasi masyarakat (dua kali).

Berdasarkan daerah terjadinya represi, Kota Malang mendapat peringkat terbanyak dalam kasus represi terhadap pers mahasiswa yaitu sembilan kasus. Selanjutnya ada Kediri dan Surabaya masing-masing tiga kasus. Lalu ada dua kasus masing-masing di Kota Gorontalo, Medan, Yogyakarta, dan Makassar. Ada juga di Jombang, Ponorogo, Pangkep, Solo, Jember, Pekalongan, Surakarta, Jakarta, Bandung, dan Mataram masing-masing satu kasus.

Berdasarkan kampus dari pers mahasiswa yang mengalami represi, peringkat terbanyak ada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lima kasus. Berikutnya ada UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Gorontalo, Universitas Negeri Malang, dan IAIN Kediri dengan masing-masing dua kasus. Selain itu ada satu kasus pada masing-masing kampus di Universitas Sumatera Utara, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan IAIN Ponorogo.

Kampus lain dengan jumlah satu kasus juga ada di Universitas Muhamadiyah Malang, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin Makassar, serta Universitas Brawijaya Malang. Selain itu ada juga satu kasus di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Universitas Indra Prasta Jakarta, UIN Mataram, Universitas Muhamadiyah Mataram, Universitas Negeri Jember, Universitas Pekalongan, Institut Teknologi Medan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Melihat berbagai tindakan represi yang dialami pers mahasiswa perlu digarisbawahi bahwa akar permasalahannya adalah tidak adanya pengakuan hak untuk menyampaikan pendapat. Kampus kerap mengerdilkan persoalan dengan memberi tuduhan kepada pers mahasiswa bahwa kritik adalah bentuk pencemaran nama baik kampus. Ketika pers mahasiswa mengkritik, kampus tidak mau menerima bahwa kritik adalah salah satu bentuk dari kebebasan menyampaikan pendapat.

Hampir tak ada kampus yang melakukan kajian secara akademik untuk menanggapi kritik dari pers mahasiswa. Padahal, seharusnya kampus bisa melakukan kajian akademis misalnya dengan instrumen hukum seperti UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maupun UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Bahkan seharusnya kampus mengkaji kritik pers mahasiswa dengan instrumen hukum yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi seperti Kebebasan Akademik di dalam UU No 12 tahun 2012. Selain itu, ada juga peraturan yang berlaku di kampus sendiri seperti statuta kampus, pedoman kemahasiswaan, ataupun kode etik mahasiswa.

Ketika hak untuk menyampaikan pendapat bagi pers mahasiswa tidak diakui dan tindakan kampus tidak mencerminkan kebebasan akademik, maka represi terhadap pers mahasiswa akan terus terjadi. Tentu perlu ada perbaikan sistem pendidikan di dalam kampus untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Ke depannya, pers mahasiswa perlu memperjuangkan kebenaran dan melawan segala bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan akademik. Apalagi perjuangan semakin sulit ketika alat pembungkam negara semakin beragam, seperti munculnya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Maka dari itu, pers mahasiswa perlu membangun gerakan bersama. Pers mahasiswa perlu memperkuat jejaring antarpers mahasiswa maupun dengan kelompok masyarakat atau individu yang mendukung kebebasan berekspresi. Selain itu, pers mahasiswa harus lebih memperkuat gerakan advokasi (dengan melakukan kelas advokasi LPM dan sebagainya) serta memperkuat kajian tentang isu sosial yang ada (seperti isu komersialisasi pendidikan dan transparansi di kampus). Ketika pers mahasiswa dan kelompok masyarakat maupun individu lainnya saling mendukung dan menguatkan, maka gerakan bersama yang lebih kuat akan terwujud.

Salam Solidaritas…!!! Salam Pers Mahasiswa…!!!

Narahubung BP Advokasi Nas PPMI:

Wahyu Agung (085211994458), Jenna M. Aliffiana (085220497184)

Lampiran: Data Ringkasan Represi terhadap Persma Tahun 2017-2019