Menelisik Nasib Warga Lereng Gunung Slamet

Menjelang akhir tahun 2017, saya bersama teman-teman yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) berhasil menerbitkan sebuah karya jurnalistik berbentuk majalah. Dalam produk tersebut, kami mengangkat dampak dan jenis-jenis deforestasi secara komprehensif. Salah satu yang menjadi titik fokus kami kali ini adalah adanya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturaden yang berada pada kawasan hutan lindung gunung Slamet.

Dalam proses penggarapannya, kami pun melakukan investigasi ke daerah yang menjadi ancaman dampak mega proyek tersebut. Beberapa warga desa di kaki Gunung Slamet –terutama yang menjadi narasumber kami, menyambut kedatangan kami dengan wajah sumringah. Seolah berharap dengan berita yang nantinya kami sajikan, dapat membuat pembangunan proyek PLTPB tersebut berhenti untuk selamanya.

Kenapa? Bukankah PLTPB merupakan sumber energi yang terbarukan? Saya pikir pertanyaan semacam itu lazim terdengar. Bahkan mungkin dapat menjadi bahan perdebatan yang mengasyikan bagi sebagian akademisi. Namun, berbeda halnya dengan warga di kawasan kaki Gunung Slamet. Mereka tak memiliki waktu untuk memperdebatkan hal tersebut. Daripada berdebat, mereka lebih memilih untuk mencari sumber air jernih untuk mencukupi kebutuhan air mereka. Sebab aliran air yang tadinya menjadi sumber kehidupan mereka mulai tercemar karena proyek PLTPB tersebut.

Tercatat sepanjang bulan Juli sampai Oktober 2017 saja, terjadi hampir 5 kali kasus air keruh yang menimpa warga lereng Gunung Slamet. Daerah yang mengalami dampak terparah adalah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Aliran sungai Prukut yang bersumber pada Curug Cipendok, keruh dan mengandung lumpur pekat. Hal ini menyebabkan terganggunya keberlangsungan hidup warga sekitar yang bergantung pada aliran sungai tersebut.

Padahal sekitar 50% warga di daerah Cilongok merupakan petani yang setiap harinya membutuhkan air untuk mencukupi kebutuhan kebun dan sawahnya. Tak hanya itu, sebagian warga lainnya yang berpofesi sebagai peternak mulai dari ikan, ayam dan hewan lainya, sempat mengalami kerugian akibat matinya hewan peliharaannya, akibat mengkonsumsi air keruh dari sungai Prukut tersebut.

Sebenarnya, kasus ini telah ditangani oleh PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) selaku perusahaan yang menggarap proyek tersebut. Setelah mengetahui banyaknya dampak negatif yang warga rasakan, pihaknya segera membuat posko pengaduan untuk mengganti rugi akibat pembangunan proyek. Namun, hal ini tidak menjawab kekhawatiran warga akan adanya proyek tersebut.

Di lain tempat, warga Desa Semaya, Kecamatan Karanglewas, mendapat serbuan hama babi hutan dan beberapa fauna lainnya yang habitatnya mulai terusik dengan adanya pembangunan PLTPB. Migrasi hewan liar ini pun menghancurkan sebagian besar kebun dan sawah petani. Mereka gagal panen. Untuk itu, mereka mengganti tanaman yang tadinya menjadi komoditas utama seperti kapulaga, menjadi tanaman lain yang sifatnya tahunan.

Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang bahayanya proyek tersebut menjadi polemik tersendiri bagi warga. Keterbatasan akses informasi dan tertutupnya proses pembangunan, membuat warga semakin dibingungkan dengan adanya proyek yang mengatasnamakan proyek nasional tersebut. Bahkan saat saya bertemu dengan beberapa warga desa di sana, ada warga yang sama sekali tak mengetahui adanya proyek di atas desanya. Ada juga yang mengaku mendapat informasi bahwa di kawasan hutan Gunung Slamet tengah dibuat jalan TOL yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dengan Kota Semarang. Ironis.

Hutan Lindung Dibabat, Kehidupan Kami Terancam

Dampak negatif serta kerugian yang warga alami merupakan dampak awal dari proses panjang pembangunan PLTPB Baturaden. Padahal saat ini proses pembangunan proyek tersebut masih dalam tahap eksplorasi. Pada tahap ini, hutan lindung yang menjadi kawasan konservasi akan dibabat untuk mempermudah akses alat-alat berat masuk dan beroperasi.

Belum lagi jika kita menelisik rencana pembangunan proyek tersebut memiliki Wilayah Kerja Proyek (WKP) di atas lahan seluas 24.660 Ha. Sedangkan gunung Slamet sendiri hanya mempunyai sisa hutan seluas 52.617 Ha dengan sepertiganya merupakan hutan lindung. Tutupan vegetasi ini merupakan yang terluas di Jawa Tengah dari total sisa hutan seluas 649 ribu Ha, atau sekitar 19,93 % dari luas daratan di provinsi Jawa Tengah. Akan menjadi ancaman besar saat deforestasi yang tidak berjalan beriringan dengan kaidah lingungan yang baik, menjadi semakin ganas melahap hutan-hutan yang setiap tahun masif terdegradasi.

Padahal, keberlanjutan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas, dan pemanfaatan wisata alam serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) terutama air, sangat bergantung pada berfungsinya kawasan Gunung Slamet sebagai daerah penangkapan serta penyimpanan air. Fungsi hidrologi ini sangat bergantung pula pada keutuhan hutan di kawasan konservasi gunung Slamet.

Beberapa bulan lalu, sempat ramai video berdurasi pendek yang diunduh di youtube yang menggambarkan kondisi hutan lindung Rata Amba, Desa Semaya, Kecamatan Karanglewas. Video yang berjudul “PLT Panas Bumi Mengancam Ekosistem Hutan Lindung di Gunung Slamet” mempertontonkan kondisi hutan yang pohon-pohonnya sudah rata dengan tanah. Dalam video tersebut juga terlihat patok bertuliskan PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) terpampang di bekas pohon besar dalam area hutan lindung tersebut.

Hal ini menyebabkan kegelisahan warga semakin menjadi. Sebab, menurut penurutan warga setempat, dahulu sekitar tahun 1994, saat kesadaran warga untuk menjaga lingkungan masih sedikit, mereka kerap menebang pohon secara liar. Dampaknya ladu, sebutan banjir bandang bagi warga setempat pernahh terjadi dan menerjang desa di sekitar sungai Logawa.

Kini warga Semaya dihadapkan ancaman baru berupa pembabatan hutan secara masif yang dilakukan oleh PT. SAE. Padahal kesadaraan warga kini telah membaik, terbukti dengan keikutsertaannya menjaga alam dan tak lagi membabat hutan secara sembarangan.

Di Dusun Rinjing, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, puluhan ekor babi hutan turun dan memakan tanaman mulai dari padi, kapulaga, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Warga yang kesehariannya bergantung pada sektor pertanian, kini mulai terancam kesejahteraan hidupnya.

Dampak lain dari deforestasi pembangunan PLTPB di daerah hutan lindung gunung Slamet di bidang pertanian adalah erosi. Hal ini terjadi akibat air hujan yang jatuh ke tanah dengan energi kinetik yang besar. Dengan kecepatan tinggi dan massa yang besar, serta tidak adanya pepohonan yang menahan jatuhnya air hujan, membuat tanah menjadi butiran yang lebih ringan dan mudah hanyut terbawa air hujan. Tergerusnya lapisan tanah dipermukaan yang mengandung solum tanah yang subur, membuat tingkat produktivitas panen menurun.

Masyarakat Rinjing yang memiliki kearifan lokal dalam bertani seperti, tidak menanam tanaman yang bersifat musiman di tanah yang memiliki kemiringan tinggi, dan tidak menebang pohon yang masuk dalam kawasan hutan lindung, adalah bentuk penjagaan kelestarian ekosistem di area Gunung Slamet. Mereka memiliki prinsip bahwa, jika alam dimanfaatkan sesuai kebutuhan maka alam lestari, tetapi jika alam digunakan dengan keserakahan maka kehidupan mereka terancam.

Ekologi vs Investasi, Mana yang Diprioritaskan?

Deforestasi atau alih fungsi hutan guna tujuan tertentu memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Namun, yang kita harus pahami adalah bagaimana pemanfaatan pembukaan lahan hutan agar tidak merusak siklus keanekaragaman hayati dan ekosistem di Gunung Slamet.

Kekhawatiran masyarakat apabila lahan-lahan pertanian yang subur mengalami alih fungsi dari pertanian menjadi kawasan industri atau pertambangan, menjadi alasan logis mengapa kita perlu menolak pendirian proyek PLTPB. Disaat warga tengah menjaga alam kearifan lokalnya dibidang pertanian, ancaman deforestasi di bidang pertambangan seolah berbanding terbalik dengan apa yang warga lereng Gunung Slamet lakukan.

Kini ketakutan warga lebih terfokuskan pada tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan sumber air yang sewaktu-waktu dapat hilang akibat pemanfaatan alam secara asal. Lalu, apakah ekologi di gunung Slamet masih dapat terjaga dengan adanya pembangunan proyek tersebut?

PLTB Baturaden berencana menggunakan hutan lindung seluas 44 Ha di empat lokasi sumur di wilayah Brebes dan Banyumas. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 7 triliyun. Pembangkit listrik ini ditargetkan akan memproduksi listrik sebesar 131 Mega Watt.

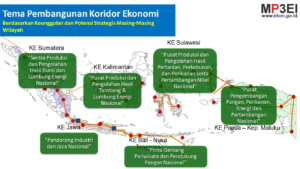

Sedangkan menurut Manajer PLN Area Demak Grobogan, Mudakir, di hadapan anggota Apindo Kabupaten Demak, di Hotel Amantis, Selasa (9/5/2017), Jawa Tengah sendiri ternyata memiliki surplus daya listrik sebesar 1.100 Mega Watt. Ikhwal pernyataan Mudakir di sana, membuat tanda tanya besar terhadap pembangunan proyek PLTPB Baturraden. Sebenarnya apa orientasi PLTPB tersebut? Apakah demi menujang kapasitas listrik di saat masyarakatnya surplus listrik? Atau untuk menfasilitasi para investor besar yang menacapkan modalnya di Indonesia? Hal ini memunculkan anggapan bahwa pemerintah sekarang tengah menjual hutan yang dimiliki Indonesiasaat ini, demi mempermudah program-program investasinya.