Musyawarah Wilayah II

Dunia pendidikan Indonesia masih jauh kiranya dari kata sempurna, terutama dalam pendidikan tinggi. Sebagai jenjang paling tinggi, tentulah sivitas akademikanya memiliki tanggungjawab yang lebih besar daripada siswa dan guru. Bersamaan dengan datangnya tanggungjawab tersebut, dimunculkan keperluan akan penalaran dan kekritisan yang memadai. Sayangnya, wajah pendidikan tinggi di Indonesia ini tidak ubahnya semacam negara diktator yang justru mematikan ruang dialog dan menciderai kekritisan berpikir. Jadi, jangan heran jika pergerakan mahasiswa Indonesia hanya tinggal kenangan saja. Jangan heran pula mendapati ketiadaan sosok Malala, Emma, Greta, atau Egg Boy di Indonesia seperti yang pernah ditanyakan oleh Dewi Setya dalam artikel berjudul Dari Malala, Emma, Greta, Hingga ‘Egg Boy’: Kenapa Remaja Kita Tak Se-Kritis Mereka yang dimuat di voxpop.id.

Indonesia punya sosok-sosok seperti Malala, Emma, dan lain sebagainya itu melalui Citra dengan penanya yang berbicara mengenai Agni. Apa yang terjadi pada dirinya? Dipanggil ke kepolisian, sementara pelaku dan Agninya sendiri justru dikesampingkan hingga berakhir ‘damai’. Indonesia juga punya Yael S. Sinaga seorang cerpenis dan penggiat pers mahasiswa yang menuangkan buah pikirannya mengenai tindak represi terhadap LGBT dalam cerpen dan dimuat di website suarausu.co. Apa yang terjadi padanya dan segenap pengurus Suara USU? Website Suara USU sempat down, mereka dipanggil untuk menjumpai staf Majelis Wali Amanat untuk menghapus cerpen tersebut, 17 pengurus Suara USU dipanggil rektorat dan hasilnya adalah pemecatan seluruh pengurus Suara USU dan mereka diharuskan mengosongkan sekretariat dalam waktu 2 hari.

Semua karena sebuah cerpen berjudul Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya, “yang terindikasi pornografi,” kata Humas USU. Berdasarkan release AJI Medan, cerpen ini juga dianggap terlalu vulgar karena mengandung kata ‘sperma’ dan dianggap mempromosikan LGBT. Sementara, Yael sang penulis cerpen sendiri mengatakan cerpen yang ia buat hanya untuk menggambarkan diskriminasi yang diterima oleh kelompok minoritas.

Sperma bukan Pornografi

Satu hal yang sangat aneh ketika cerpen ini dituduh sebagai pornografi ketika ia mengandung kata sperma. Aneh, karena sperma itu adalah nama biologis sel-sel yang dapat membuahi sel telur perempuan yang dikeluarkan oleh organ reproduksi laki-laki. Jika kata ini dianggap berkonotasi pornografi apa kabar pelajaran biologi terutama dalam bab mengenai reproduksi? Persoalannya bukan terletak pada kata spermanya, persoalannya terletak pada budaya high context culture yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang pikirannya juga tidak jauh-jauh dari selangkangan mereka sendiri. Bukan rahasia umum memang bahwa masyarakat Indonesia punya fobia/fetish pada alat reproduksi mereka sendiri, tidak berani mengucapkannya terang-terangan tapi selalu memikirkannya.

Ini terlihat dalam percakapan sehari-hari yang selalu mengganti kata vagina dan penis dengan kata-kata lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan vagina maupun penis. Sebagai contoh penggunaan kata burung, sosis atau pisang untuk menggantikan kata penis dan penggunaan kata memek, miss V dan entah apa lagi untuk menggantikan kata vagina. Ini sudah dilakukan secara turun temurun bahkan tidak jarag diajarkan kepada anak-anak. Akibatnya, ketika ada yang menyebut ‘burungnya besar’ misalnya, pikiran manusia langsung terhubung dengan alat reproduksinya dan muncullah siulan bernada mesum. Ini juga berlaku untuk hubungan sex yang diganti dengan kata begituan, tidur atau hubungan suami istri.

Akhirnya kata-kata biologis yang memang ilmiah seperti sperma, vagina, penis, sex kemudian berkonotasi pornografi ketika dituliskan atau dibicarakan, karena masyarakat kita selalu merujuknya dengan kata ganti seakan-akan kata-kata ini tabu untuk disebutkan diluar ruang kelas. Bodohnya, akademisi pun sepertinya tidak terlepas dari anggapan bahwa kata-kata ini tabu meskipun mereka sudah tahu dan sudah mempelajari apa arti dari kata-kata ini secara ilmiah. Aneh memang, ketika akademi yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru terhanyut pada anggapan masyarakat yang menabukan serta menganggap urusan reproduksi bahkan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan reproduksi sebagai hal yang vulgar dan tidak layak diperbincangkan diranah publik. Akibatnya, urusan seperti ini tidak dipedulikan hingga terjadi hal-hal yang tidak terelakkan lagi misalnya perkosaan dan kehamilan diluar nikah akibat represi keterlaluan pada hal-hal yang dianggap vulgar dan tabu.

Kata sperma dalam cerpen ini pun tidak berdiri sendiri, jika dilihat paragraf utuhnya, maka akan sangat jauh dari unsur pornografi. Sepotong paragraf ini justru menggambarkan adegan persekusi yang sangat menyakitkan hati dan tidak pantas diterima oleh manusia manapun.

“Kau dengar? Tidak akan ada laki-laki yang memasukkan barangnya ke tempatmu itu. Kau sungguh menjijikkan. Rahimmu akan tertutup. Percayalah sperma laki-laki manapun tidak tahan singgah terhadapmu.”

Sepenggal paragraf diatas sama sekali tidak akan mampu membangkitkan berahi manusia. Padahal, pornografi sendiri bertujuan untuk membangkitkan berahi manusia. Kecuali anda memang memiliki fetish untuk dipermalukan. Istilah ilmiah untuk fetish jenis ini adalah catagelophilia.

Sivitas Akademika yang Homophobic

Tokoh utama dalam cerpen ini memang perempuan yang menyukai sahabatnya yang berjenis kelamin perempuan pula. Apakah cintanya berbalas? Tidak. Apakah ia menjalani hidup yang penuh dukungan dan pemakluman dari orang-orang disekitarnya? Tidak, justru sebaliknya. Tokoh utama memiliki masa lalu yang kelam. Ia juga dikucilkan dan dianiaya secara fisik dan verbal ketika menyatakan perasaannya. Apakah situasi ini kemudian membuat anda yang membacanya tertarik menjadi LGBT. Pasti jawabannya tidak, karena tidak ingin juga mendapat perlakuan seperti yang diterima oleh si tokoh utama dari masyarakat sekitar anda.

Situasi yang dihadapi oleh tokoh utama benar-benar menakutkan, terjepit pada amukan massa dan tak seorang pun yang menolongnya. Kurasa inilah realitas masyarakat Indonesia yang kata orang ramah dan cinta damai ini. Mereka tidak segan-segan mempersekusi manusia lain berbeda dan dianggap tidak normal, sakit. Mereka juga tidak segan-segan bertindak pada orang-orang yang mendukung orang yang dianggap berbeda bahkan sekedar menceritakan dan menggambarkannya secara fiksi pun meminjam istilah yang sering dipakai penganut agama mayoritas di Indonesia, HARAM!

Dunia pendidikan kita tak jauh juga bedanya dengan masyarakat kita yang sedikit-sedikit mengharamkan sesuatu. Terindikasi pro LGBT langsung prngurus lembaga yang menyiarkannya dipecat. Baru terindikasi, belum terbukti. Untuk membuktikannya jelas diperlakukan serangkaian metode dan ahli. Tidak bisa saya bilang ini pro LGBT, saya bukan ahli bahasa atau ahli sastra. Tidak bisa juga anda bilang ini pro LGBT, kecuali anda ahli bahasa atau ahli sastra. Ibaratnya tidak bisa kita bilang tersangka itu bersalah dan langsung dipenjara saja. Ada prosesnya untuk menentukan seorang tersangka ini pantas mendekam di penjara. Dia akan diadili oleh para ahli dan profesional dibidang hukum dengan gelar sebagai terdakwa. Baru kemudian jika sudah diadili, statusnya berubah menjadi narapidana atau justru tidak bersalah sama sekali.

Melihat komentar-komentar yang ada di media sosial yang pemiliknya juga rata-rata merupakan sivitas akademika rasa-rasanya sama saja, mendadak menjadi hakim yang berhak menghakimi dan membenarkan perenggutan hak berekspresi dan kebebasan mimbar akademik milik Suara USU dan segenap pengurusnya. Cerpen ini dianggap sebagai bibit-bibit LGBT yang harus dimusnahkan agar tidak berkembang ditingkat perguruan tinggi karena memang merupakan penyakit. Anggapan ini berdasarkan pada oriantasi seksual yang dimiliki oleh tokoh utama dengan diperkuat oleh kalimat, “apa yang salah? bedanya aku tidak menyukai laki-laki tapi aku menyukai perempuan walau diriku sebenarnya juga perempuan.”

Mempertanyakan apa yang salah dengan kondisi menyukai sesama jenis dianggap sebagai awal mula bibit penyakit bernama LGBT. Ini dilontarkan oleh seorang sivitas akademika yang seharusnya memiliki pikiran kritis, yang seharusnya suka mempertanyakan banyak hal untuk menemukan kebenaran. Pantas saja didalam ruang kelas atau seminar di Indonesia jarang ada yang angkat tangan dan bertanya, karena mempertanyakan sesuatu dianggap sebagai memihak dan awal mula tumbuhnya bibit penyakit. Padahal, pertanyaan akan membuat manusia berpikir untuk mencari jawabannya, dalam proses pencarian jawaban inilah manusia berkembang. Berhenti mempertanyakan sesuatu jelas mengakibatkan manusia terjebak dalam kondisi yang ada. Stagnan.

Ingat cerita Nabi Ibrahim yang mulai mempertanyakan siapa Tuhannya? Ia tidak menerima begitu saja bahwa berhala yang disembah orang tuanya dan orang tua dari orang tuanya serta semua yang dikenalnya sebagai Tuhan. Ia mempertanyakan siapa atau apa sebenarnya Tuhan itu, dalam pencariannya akan Tuhan lah ia berkembang secara spiritual hingga siap menerima anugerah kenabiannya. Pun begitu dengan cerpen ini yang mengajak pembacanya berpikir sekali lagi, apa yang salah dengan seorang perempuan yang menyukai perempuan lainnya? Masing-masing dari kita pun akan memulai pencarian atas jawaban pertanyaan ini dan dengan pencarian tersebut kita akan berkembang, meskipun diakhir pencarian apa yang saya temukan dan apa yang anda temukan mungkin berbeda.

Pers Mahasiswa (Persma) adalah konklusi dari bilahan histori yang akut. Pers dikandung independensi dengan cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengayaan informasi. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Mahasiswa adalah bilahan dari aktivisme dan akademis. Aktivisme lantas diadopsi oleh pelbagai lapisan dan menamai dirinya dengan ‘gerakan mahasiswa’, tidak terkecuali dengan persma. Dipopramono (1989) dalam Perlawanan Pers Mahasiswa Protes Sepanjang NKK/BKK karya Didik Supriyanto mengatakan bahwa pemerintah menganggap penggerak protes mahasiswa yang muncul akhir 1987 itu adalah aktivis pers mahasiswa. Bahkan dalam Mendikbud Fuad Hassan pernah memberi peringatan agar persma tidak jadi wahana sikap kontra. “Jangan sampai Pers mahasiswa menjadi sumber keresahan dan keonaran,” katanya (Kompas: 5/5/1987). Kampus turut melakukan usaha preventif yang masih memakai nalar zaman kolonial dengan mengeluarkan Drukpersreglement versi zaman now karena dianggap mencemarkan nama baik kampus. Di bilahan lain, bagi persma yang cenderung berorientasi dan berotasi di ranah akademis, ia kerap dicap sebagai humas kampus.

Dasarnya, tidak sama sekali kontras ketika ketiga embrio (independensi, aktivisme dan akademis) ini dikawinkan. Di sisi lain, justru dosa besar yang terus diwarisi dibumbui konflik horizontal. Ketidakpahaman dan keterkotak-kotakan ini memanifestasikan sebuah tanya dengan diktum, kemana arah gerak persma? Satu pertanyaan lain yang sangat tiras adalah anekdot, apakah persma harus netral?

Netral Bukan Tujuan Jurnalisme

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme menjelaskan wartawan tidak dituntut untuk netral. Para praktisi jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya. Di elemen yang lain Kovach dan Rosenstiel juga juga memaparkan it must serve as an independent monitor of power. Senada dengan Kovach dan Rosenstiel, Andreas Harsono menambahkan independen tidak berarti ia netral. Wartawan boleh tidak netral, karena tujuan jurnalisme adalah mencari kebenaran.

“Saya boleh meliput manajemen kampus, saya boleh berteman dengan rektor, tapi saya tetap harus independen dari rektor, atau saya harus independen dari bupati, senat mahasiswa dan seterusnya,” kata Andreas saat diwawancari pada Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia 23 November 2018 di telaga Ngebel Ponorogo.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik juga tidak mewajibkan praktisi pers untuk netral atau bersikap, tetapi wartawan diwajibkan untuk independen. Pada pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Dua sisi

Combine Resource Institution pada 4 Februari 2017 menghelat diskusi bertajuk “Media Komunitas Melawan Hoax” dan menghadirkan Ahmad Djauhar untuk berbicara mewakili Dewan Pers. Dikutip dari combine.or.id Ahmad Djauhar sempat menjawab kekhawatiran pegiat media non perusahaan. Menurutnya, jika media komunitas (semacam pers kampus) menerapkan dan mematuhi kaidah jurnalistik, maka para pegiat tidak perlu merasa khawatir. “Kalau anda tidak melakukan kesalahan, tidak usah takut,” ujarnya.

Dalam slide Merunut Media Hoax dan Upaya Melawannya yang ditulis oleh Yosep Adi Prasetyo selaku ketua Dewan Pers pada 12 Januari 2017 menempatkan persma dan media komunitas dalam kuadran II dibawah media arus utama yang berada dalam kuadran pertama. Menurut slide ini, meski tidak tervervikasi media yang masuk dalam kuadran II masih berada dalam ‘zona aman’ ketimbang dua kuadran di bawahnya.

Di sisi lain, Persma kerap dianggap media amatir. Dalam definisi dewan pers berdasarkan UU Pers, pers harus berbentuk Perusahaan Pers dan sudah semestinya berbadan hukum. Dilansir dari dewanpers.or.id ada dua pilihan untuk pers kampus. Pertama, pers semacam pers kampus tidak digolongkan sebagai pers. Sehingga, tidak perlu tunduk terhadap kode etik dan Undang-Undang Pers. Akibatnya, pers kampus tidak berhak atas perlindungan yang diatur kode etik, Undang-Undang Pers, dan berbagai jaminan kemerdekaan pers. Kedua melonggarkan kegiatan pers. Pers tidak hanya dilaksanakan oleh atau melalui perusahaan pers. Kalau konsep semacam ini dapat diterima, harus ada perubahan UU No. 40 Tahun 1999.

Bersatu Untuk Keberpihakan

Dikotomi antara sekte aktivis dan akademis membuat persma memperlebar ruang konflik horizontal. Akibatnya, jangankan untuk memperjuangkan isu, persma kerap disibukkan oleh permasalah-permasalahan internal yang diwarisi tak berkesesudahan. Persma sekte aktivis seringkali terlena dengan keaktivisannya dan bahkan meninggalkan kampus. Pun sebaliknya, bagi persma yang akademistis turun ke jalan bukan bagian dari jurnalisme.

Pun ketika kita sudah berhasil mengawinkan pers (independensi) dengan dua bilahan aktivisme dan akademis dengan tidak memisahkan satu diantaranya adalah salah satu bentuk berhimpun. Perhimpunan ini akan melahirkan apa yang kita sebut idealisme. Tak ayal, muncul diktum “pers mahasiswa adalah idealisme”.

Karena idealisme tidak lahir dari pengakuan, tetapi lahir dari kebutuhan maka persma tidak perlu berbadan hukum. Tapi cukup berbadan pekerja (BP), artinya perkawinan yang lebih besar yaitu pers mahasiswa berhimpun dalam satu perhimpunan yakni PPMI. Dengan perhimpunan idealisme yang beragam tersebut, kepercayaan masyarakat kepada persma semakin meningkat. Diakui atau tidaknya persma oleh aturan hukum yang industria(jurna)listik itu menjadi pilihan yang boleh tidak dipilih.

ERNESTO Laclau, filsuf politik post-modern itu boleh saja tersenyum dalam pusaranya. Akhir-akhir ini, rekan-rekannya di gerakan mahasiswa termutakhir tengah mengamini apa yang ia sabdakan. Gerakan sosial yang digawangi oleh mahasiswa-mahasiswa tanah air sedang berkecambah dalam partikularitas semu. Dalam sorot yang sunyi maupun hiruk, gerakan mahasiswa pelan-pelan merayap mencari momen untuk bersatu.

Apa yang publik lihat belakangan menjadi saksi atas pergeseran tersebut. Tengok saja, isu-isu besar yang digawangi dalam aksi demontrasi besar seperti diacuhkan begitu saja oleh masyarakat. Aksi-aksi yang berskala besar dan lebih mementingkan massa daripada isu lambat laun mulai dihiraukan. Gerakan massa yang sekedar mencari perhatian sesaat tak akan berumur panjang.

Beberapa waktu yang lalu, Obed Krisna dalam acara televisi Mata Najwa pernah melontarkan pendapat tentang perlunya gerakan mahasiswa berbaur dan membentuk barisan yang solid dengan masyarakat. Bagi Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UGM ini, penting bagi mahasiswa untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena mahasiswa adalah intermediary actor yang jadi jembatan atas terbelahnya opini dan sikap masyarakat.

Kurang lebih apa yang diucapkan oleh Obed itu selaras dengan teori gerakan sosial Ernesto Laclau. Jika Laclau memberi penekanan pada data-data dan urgensi isu dalam gerakan sosial, maka Obed mementingkan pembelajaran langsung di tengah-tengah masyarakat. Apabila gerakan mahasiswa sepenuhnya menghirup bau masyarakat, akan sangat mungkin jika isu-isu yang diangkat nantinya faktual, akurat, dan dapat memberi tekanan khusus bagi pihak terkait.

Bagi Ernesto Laclau, gerakan sosial harus cermat dalam memosisikan diri. Karena dalam perang wacana di gerakan sosial, yang terjadi sebenarnya bukan adu urat syaraf belaka, tapi juga simbol dan data-data yang diusung. Pada konteks partikularitas yang sebelumnya sempat disinggung, makna posisi menjadi sangat penting. Seperti contoh buruh yang melakukan tuntutan kenaikan upah, atau mahasiswa yang mengangkat masalah kebebasan akademik. Penguasaan materi dari basis posisinya akan menentukan keefektifan gerakan sosial.

Suatu hegemoni tertentu, dari kampus contohnya, akan merespon bentuk tekanan dengan cara-cara yang berbeda. Namun, jika pada satu kesempatan hegemoni itu menyentuh titik sensitif dalam suatu isu, fakta-fakta yang ditemukan dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi dalam gerakan sosial. Saat formasi sosial itu semakin kentara dalam pandangan publik, gerakan sosial dapat menggencarkan perjuangan bersama dengan penguatan isu yang perlu diperbarui setiap momen-momen advokasi.

Belakangan, disadari atau tidak, rekan-rekan di gerakan mahasiswa telah melakukan nubuat-nubuat Laclau itu. Partikularitas demi universalitas atau pemberdayaan demi kemanusiaan, menjadi acuan semangat bagi gerakan mahasiswa terkini. Di dalam gerakannya sekarang, mahasiswa tak lagi menjadi aktor tunggal. Selain karena peran dan formasi sosial dalam lingkungan, realitas medan yang kompleks membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalamnya.

Kasus PT RUM di Sukoharjo, kasus bandara NYIA di Kulonprogo, ataupun kasus Geothermal di Tawangmangu, dikawal oleh mahasiswa-mahasiswa yang berdomisili di wilayah tempat-tempat itu. Kesadaran kolektif yang berangkat dari kultur, identitas, sampai dengan empati terhadap masyarakat terdampak, menyuntikkan modal sosial bagi gerakan mahasiswa. Bersikap politis atau berpolitik itu kebebasan bagi tiap gerakan mahasiswa. Namun saat ini perubahan bentuk dari sekedar gerakan massa menjadi gerakan sosial baru sedang sangat diperlukan. Melihat hal itu, identitas kelompok dan lembaga perlu diltanggalkan demi kolektivitas.

Di kasus pencemaran limbah PT RUM Sukoharjo, advokasi menjadi perbincangan hangat setelah terjadi penangkapan tiga aktivis lingkungan hidup yang berkecimpung langsung di tempat kejadian perkara. Media mainstream, baik yang lokal atau pun nasional lekas berhamburan menayangkan berita-berita tersebut. Setelah berita penangkapan beredar, kasus PT RUM berekor di belakangnya. Perlahan, berkat berita-berita yang viral, kesadaran masyarakat dan formasi sosial pun mulai terbangun. Dan di luar itu, aktivisme pun masih berlanjut, meskipun diselingi dengan tekanan dari pelbagai pihak.

Saat ini, di beberapa lingkungan sengketa, kerangka kesadaran yang dicetuskan oleh Paulo Freire mampu menangkap proses tahapan yang tengah dilalui masyarakat dalam gerakan sosial baru. Biasanya pada tahapan kesadaran-naiflah mahasiswa harus dapat bergandengan bersama masyarakat menuju kebebasan esensial dari manusia. Karena pada tahap itu, biasanya masyarakat sudah paham dengan masalahnya namun gamang melihat mitra humanisasi. Maka dari itu dibutuhkan sebuah gerakan ala Laclau agar masyarakat, mahasiswa, dan agen-agen sosial lainnya dapat mencapai kesadaran kritis yang perlu diperjuangkan bersama.

Persma dan Isu Lingkungan Hidup

MEMANG, seturut Laclau, gerakan sosial baru akan melewati ketegangan tinggi yang menguji konsistensi. Sebelumnya, transformasi gerakan mahasiswa menuju gerakan sosial baru juga perlu diupayakan dengan melepas ego-ego lembaga yang terkait. Lantas dalam konteks ini, di manakah gerangan posisi pers mahasiswa? Untuk membedah itu, rasanya perlu mengingat kembali bahwa awak persma juga bagian dari jurnalis yang dibekali kode etik dan prinsip 10 elemen dasar jurnalistik.

Sayangnya dalam salah satu poin elemen jurnalistik, frase memihak pada kebenaran acap kali ditafsirkan dengan pemahaman yang tematik. Sehingga umum apabila kita mendengar banyak tuntutan yang mendorong pers mahasiswa agar mau terlibat langsung dalam gerakan sosial baru sebagai aktivis. Padahal tak semestinya pers mahasiswa ikut langsung di medan gerakan sebagai aktivis sosial. Yang diperlukan bagi awak persma adalah tetap teguh pada kaidah jurnalistik, dan konsisten melakukan kerja jurnalistik agar isu penyelewengan lingkungan hidup dapat dipotret secara berimbang dan tersampaikan secara langsung ke masyarakat.

Peran pers mahasiswa dalam isu lingkungan memang terbilang krusial. Akan tetapi tak sepantasnya jika kemudian atas dasar kemanusiaan, awak pers mahasiswa melepaskan atribut persma lalu bergabung dengan jaringan kolektif. Ataupun memakai baju persma dan menayangkan konten yang agitatif. Karena untuk mencapai kesadaran kritis ala Freire, media juga berperan langsung sebagai penyedia gagasan yang proporsional. Apabila teman-teman persma harus terjun langsung dan meihat kondisi dari lapangan, cukuplah prinsip dasar jurnalitstik dipegang kukuh, karena itu sudah mencakup dari apa yang disebut dengan sikap kemanusiaan.

Dalam gerakan mengawal isu lingkungan hidup, tak sedikit pergulatan wacana politik praktis yang terapung di medan konflik. Jika memang perlu berkecimpung di arena konflik, ada baiknya pers mahasiswa benar-benar menjaga netraltas politik dengan sikap independensi yang tegas. Karena kata-kata Laclau ada benarnya juga, dalam gerakan sosial baru, akan ditemukan sebuah antagonisme sosial. Di ruang pertarungan wacana era post-indutrial, musuh besar akan menghadang isu yang tampak kerdil namun mengancam eksistensi. Merujuk hal ini, pers mahasiswa sebaiknya benar-benar menjaga independensi. Karya jurnalistik merupakan garis tegas bagi awak persma, lantaran ia menyediakan banyak ruang bersikap tanpa harus melibas idealisme dan independensi.

Persma di era gerakan sosial baru seperti sekarang ini, baiknya dapat tumbuh dan menjadi saksi atas apa yang menimpa masyarakat. Pers dan jurnalis, terutama dari komunitas akademik seperti kampus, memiliki posisi tersendiri dalam diskursus gerakan sosial. Keterlibatan memang perlu, namun itu dengan catatan, tetap melakukan kerja sesuai dengan ranahnya. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan yang tampaknya terpisah dari luar, dan sebenarnya dari dalam memiliki rasa dan karsa yang selaras. Karena sejatinya inilah yang sebenarnya diharapkan dari Laclau, inti dari partikularitas menjadi fungsi bagi universalitas.

Awal tahun 2017, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyepakati adanya program Revitalisasi Politeknik (Revpol). Dalam Majalah Ristekdikti, Kokok Haksono Dyatmiko, pengajar di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung mengatakan jika lulusan Politeknik harus menghasilkan produk inovatif yang efisien, murah, kuat dan aman serta siap masuk ke pasar.

Ada 12 politeknik dan satu politeknik kesehatan yang menjadi pelaksana program revitalisasi (revpol) tahap 2017-2019 yaitu Politeknik negeri Lhoksumawe, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Maritim Semarang, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Elektronika Surabaya, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Banjarmasin, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Politeknik Negeri Ambon dan satu Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.

Program revpol ini beralasan jika pihak industri seringkali mengeluh. Lulusan dari pergutuan tinggi belum cukup relevan dengan kebutuhan industri dari segi kompetensi maupun jumlah. Merespon keluhan industri, ditjen kelembagaan iptek dan dikti dalam Rakernas di UGM mengusulkan mengubah kurikulum politeknik agar sesuai dengan keluh kesah si Industri. Ada lima poin yang menjadi implementasi perubahan kurikulum tersebut.

Pertama, jumlah dosen yang mengajar di Politeknik diatur menjadi 50% dari industri dan 50% dari perguruan tinggi. Kedua, penerapan dual system (sistem 3-2-1), usulan ini mencontoh kurikulum yang ada di Jerman. Jadi, implementasinya mahasiswa menerima kuliah selama 3 semester, 2 semester magang industri dan 1 semester untuk menggarap tugas akhir.

Ketiga, adalah pembangunan teaching factory. Membuat miniatur industri, workshop atau tempat praktek mahasiswa yang teknologinya sudah berstandar industri. Keempat, pelatihan untuk dosen Politeknik. Kelima, kampus politeknik menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Paling kentara dari program ini adalah sistem 3-2-1. Mata kuliah untuk D3 akan semakin dimampatkan (karena yang dicontohkan dalam kerangka revitalisasi politeknik adalah program D3). Sudah pasti terasa bagi mahasiswa D3 yang aktif berorganisasi, apa yang akan terjadi saat program ini diterapkan.

Tidak luput pers mahasiswa politeknik. Mungkinkah selama 3 semester persma politeknik bisa memahami kerja redaksi dengan maksimal? Apakah persma politeknik bisa totalitas berkarya dan memahami dunia pers mahasiswa kalau cuma tiga semester berproses di Lembaga Pers Mahasiswa? Berapa lama calon anggota belajar disaat magang? Materi apa saja yang diberikan saat magang? Pertanyan-pertanyaan yang makin terbayang saat saya makin mendalami isu revitalisasi ini.

Tapi sangat disayangkan, saat saya mengetik “revitalisasi politeknik” atau “revpol” digoogle, minim sekali tulisan di media online persma politeknik yang membahas isu revitalisasi politeknik. Bagaimana mungkin, program besar yang dapat mengganggu proses berorganisasi mahasiswa politeknik tidak ada yang memperhatikan. Mungkin saja isu ini tidak termasuk dalam nilai-nilai berita sehingga tak layak untuk disorot.

Sebagai anggota pers mahasiswa dari kampus politeknik. saya jadi heran, sebenarnya persma politeknik ini lagi ngapain? Mikirin IPK, kerja, judul tugas akhir atau nikah? Tidak bermaksud merendahkan, hanya saya juga perhatian sebagai anggota persma dari politeknik. Semoga saja setelah tulisan ini diposting, ada persma politeknik yang membaca dan bergairah untuk mau membalas tulisan ini.

Revpol dan Dunia Kerja

Revitalisasi politeknik ini bertujuan untuk mengembangkan 14 kawasan ekonomi khusus (KEK). Lulusan politeknik diharapkan setelah lulus dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya dan bersertifikat sesuai kebutuhan kerja. Ada dua macam KEK, yaitu KEK industri dan pariwisata.

Dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, menjelaskan jika “Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi dimasing-masing koridor ekonomi”. Nyatanya revpol sudah terencana dalam MP3EI untuk memenuhi sumber daya manusianya. Implementasinya, setelah wilayah indonesia dalam dokumen tersebut dibagi beberapa koridor, maka selanjutnya politeknik sebagai lembaga pendidikan memasok tenaga terampil, murah, cepat, efisien dan siap masuk pasar kerja. Hal ini karena lulusan politeknik sudah dibanderol dengan label sertifikat kompetensi.

Dalam aspek pengetahuan dan teknologi, industri tidak susah payah untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pada mahasiswa fresh graduate. Karena peralatan dan tempat praktik mereka sudah berstandar industri (pembangunan teaching factory), bahkan jika mau industri dapat bekerja sama dengan kampus untuk melakukan proyek kerja dari industri yang nantinya dikerjakan oleh mahasiswa. Sambil menghela nafas panjang, saya katakan mahasiswa politeknik sudah menjadi komoditas. Politeknik menjadi pemasok sumber daya manusia untuk kebutuhan industri yang berdiri di setiap koridor-koridor ekonomi. Semakin jelas lagi dengan adanya progam studi ikatan kerja, beasiswa dari perusahaan besar.

Yogyakarta adalah salah satu kota yang menjadi tempat pengembangan KEK Pariwisata, dengan objek wisatanya Borobudur dan termasuk dalam 10 kawasan wisata prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan pemerintah. Adanya program New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) adalah salah satu pembangunannya. Dengan mengembangkan sarana transportasi baru untuk menggantikan bandara Adi Sucipto.

Jika mahasiswa politeknik yang ikut program ikatan dinas, misal Garuda Maintenance Facilities (GMF), kemudian mereka akan ditempatkan di bandara yang pembangunan menimbulkan pro-kontra ini. Maka program revpol ini sudah tepat sasaran untuk memberikan jalan supaya lulusannya dapat bekerja dibidang yang sesuai dengan kompetensi. Di lain sisi, sama halnya dengan mengadu domba antara mahasiswa kontra pembangunan bandara yang menjadi aktor gerakan solidaritas dengan mahasiswa dari ikatan dinas tersebut.

Jadi dalam jangka panjang, revpol dan MP3EI masih ada keterkaitan. MP3EI hanya program megah, namun keropos akan esensi pembangunan. Dalam kasus pembangunan NYIA, sudah jelas jika MP3EI hanya melihat aspek pariwisata saja, namun tak diimbangi dalam pembahasan aspek-aspek lainnya. Dalih pembangunan ekonomi yang berefek pada perusakan tatanan sosial dan ekosistem.

Saya sedikit pesimis, bagaimana mau mengawal? Lha wong mau berorganisasi di kampus aja alasannya banyak tugas dan laporan. Kurikulum hasil bentukan Revitalisasi politeknik menggiring mahasiswanya supaya lebih fokus ke akademik, dengan cara memadatkan kuliah dan praktikum. Ada beberapa mata kuliah dihapus dan digantikan oleh materi kuliah industri. Ditambah sistem akademik yang menggunakan sistem paket, berpengaruh pada waktu mahasiswa berorganisasi, belum lagi adanya kuliah malam maupun aturan jam malam.

Didukung lingkungan yang membuat mahasiswa politeknik memiliki sedikit ruang untuk berorganisasi. Pantas jika kegiatan yang dibuat dalam lingkup seminar, lomba, karya tulis ilmiah sampai ada image jika mahasiswa politeknik sebagai agent of event organizer. Namun tetap saya akui, banyak juga inovasi teknologi dan kreatifitas yang dihasilkan.

Isu revpol ini bisa jadi tema besar dikalangan pers mahasiswa politeknik untuk dikawal. Mungkin saja ini momen untuk merapatkan gerakan mahasiswa, para mahasiswa sarjana dan vokasi untuk memiliki isu bersama. Dari pada malas kuliah atau praktik, bangun kesiangan mending ikut aksi tolak program revpol, iya kan?

Salam pers mahasiswa!!!

Sebagai upaya memberikan pemahaman tentang Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan tetek bengek–nya, PPMI Kota Jember mengagendakan Sekolah PPMI pada Jumat, 27 Oktober 2017. Sehingga pertanyaan yang selalu dibahas waktu kongres, seperti apa nilai tawar yang diberikan PPMI ke LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) bisa terjawab. Tiap agenda nasional, masalah-masalah dasar tentang PPMI selalu diperdebatkan. Masalah laten tentang pemahaman dasar ber-PPMI sebenarnya dapat diatasi dengan membaca buku putih PPMI dan transformasi pemahaman tentang PPMI dari pengurus kota ke LPM atau anggota LPM ke anggota barunya. Tanpa perlu selalu menanyakannya tiap agenda nasional yang seyogyanya untuk merumuskan masa depan PPMI selanjutnya.

Dalam buku putih PPMI sendiri tertuliskan tiga pokok bahasan yang kerap menjadi penyebab pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya menjadi pemahaman dasar itu selalu muncul. Pertama adalah masalah ideologi dan orientasi pers mahasiswa. Dari nama pun itu sudah jelas pers mahasiswa tidak lepas untuk membela sisi kemanusiaan, keadilan, dan mereka yang tak bisa bersuara. Kedua, indikasi pragmatisme dan elitisme yang selalu dibicarakan. Pers mahasiswa yang selalu terjebak dalam rutinitas dan formalitas sehingga jauh dari ideologi. Yang terakhir adalah generasi ahistoris. Masalah yang sangat dasar membuat pers mahasiswa selalu bertanya siapa dirinya dan untuk apa ber-PPMI. Dan parahnya lagi pertanyaan seperti itu turun temurun dari generasi ke generasi. Padahal ada tradisi yang melekat di dalam PPMI. Memang tiap generasi punya cara tersendiri tapi cara itu akan sulit jika buta akan sejarah yang ada.

Ketika berbicara tentang PPMI, tak luput juga berbicara tentang tugas dan peran Sekretaris Jenderal (Sekjend) yang mempunyai tugas suci dalam memimpin PPMI. Tak banyak pembahasan tentang peran Sekjend, karena memang sudah dijelaskan di AD/ART PPMI. Tugas sekjend pada AD/ART hanya melaksanakan hasil kongres, membangun hubungan dengan berbagai pihak yang sevisi, dan mengadakan rapat kepengurusan. Memang tugas sekjend secara struktural sudah diatur dalam AD/ART, namun tugas secara kultural tidak diatur sama sekali. Seorang sekjend harus mampu menjalin hubungan baik dengan LPM yang ada di kotanya. Yang ditekankan disini lebih ke hubungan baik antar semua LPM yang ada di kotanya dengan berbagai macam sudut pandang dan kultur. Sekjend dituntut untuk menyatukan semua LPM dengan pola pikir yang berbeda-beda.

Dari situ pengurus PPMI diharuskan membentuk kultur tersendiri untuk menyatukan LPM. Misal pada beberapa periode sebelumnya awak-awak LPM di Jember didominasi oleh orang yang menggemari warung kopi. Kebetulan juga jarak antar LPM di Jember juga tidak terlalu jauh dan punya tempat jujukan warung kopi yang sama. Hal itu juga membuat awak antar LPM lebih sering bertemu meskipun tanpa direncanakan. Pola komunikasi PPMI Jember berjalan melalui budaya ngopi yang diciptakan dari kegemaran yang sering dilakukan awak-awak LPM di Jember.

Kultur dari kesamaan kegemaran awak-awak LPM adalah jalan yang paling simpel untuk menyatukan LPM. Tiap kota bisa dipastikan memiliki kultur yang berbeda meskipun ada juga beberapa yang sama terkait kondisi geografis dan budaya derahnya masing-masing. Ketika kultur bersama sudah mulai terbentuk tidaklah sulit untuk berjejaring dan saling menguatkan yang merupakan jargon dari PPMI.

Adanya PPMI juga atas dasar kebutuhan bersama. Kemandirian LPM yang menjadi titik berat adanya PPMI. Lahirnya PPMI pun atas dasar LPM yang penuh dengan kekurangan dan juga sebagai wadah pengawalan isu pers mahasiswa. Jika LPM dirasa sudah cukup mandiri dalam hal asupan materi, penanganan masalah, pembredelan, pembekuan, intimidasi dll maka adanya PPMI tidak dibutuhkan. Jika masih terulang lagi pertanyaan-pertanyaan seperti nilai tawar atau kontribusi PPMI silahkan bercermin dulu lalu benturkan pertanyaan di atas ke diri sendiri.

Perlu dipahami juga sistem yang digunakan PPMI adalah bottom up. Penggunaan sistem tersebut bukan tanpa alasan. Karena semua kerja PPMI berawal dari kebutuhan bersama LPM. Bukan seperti organisasi pada umumnya yang menjadikan ketua sebaga pemegang kebijakan tertinggi. Kekuatan PPMI berasal dari bawah. Semua pengambilan keputusan atau apapun yang dilakukan oleh PPMI harus berdasarkan kesepakatan anggota yaitu LPM.

Dalam buku putih PPMI pun sudah dijelaskan kenapa lebih memilih bottom up yang kultural daripada top down yang struktural. Karena struktural dianggap sebagai relasi kekuasaan bukan pada hubungan persaudaraan dan solidaritas. Organisasi struktural juga rawan ditunggangi kepentingan politik. PPMI adalah organisasi yang mewadahi pers mahasiswa, bukan organisasi yang mempunyai misi politik kepentingan tertentu. PPMI harus menjaga dan merawat idealismenya dengan kesadaran bahwa posisinya adalah sebagai media pengawalan isu.

LPM dituntut aktif untuk menyikapi suatu isu ataupun permasalahannya dan didiskusikan bersama. Toh juga nanti dalam eksekusinya dikerjakan pengurus bersama anggota. Pengurus PPMI berasal dari LPM dan anggotanya pun LPM sendiri. PPMI berjalan ketika LPM mau berjejaring. Karena dari beberapa LPM yang berjejaring itulah yang disebut PPMI. Mari berjejaring dan saling menguatkan !!!.

Euforia gerakan mahasiswa 98 sudah tak berguna. Satu-satunya hal yang tersisa adalah semangatnya. Bagaikan sebuah siklus, periode puncak gerakan mahasiswa sudah mencapai klimaksnya. Hal tersebut tidak bisa diulang dengan cara yang sama. Gerakan mahasiswa mengarah pada titik keseimbangan yang baru. Sebuah titik yang saat ini marak diperdebatkan: bagaimana cara yang tepat untuk melakukan perlawanan?

Pers Mahasiswa (Persma) juga dilanda problema, persoalan arah masih saja dipertanyakan. Sejak era informasi terbuka dimulai, Persma seolah kehilangan tajinya. Apa yang salah? Bukan karena media pesma yang kurang tajam, tapi karena zaman berubah sedangkan Persma tidak.

Sumber Daya Manusia yang dirotasi cepat setahun sekali memaksa Persma harus berkutat pada masalah yang sama. Meskipun ada kemajuan, tapi perubahannya lamban. Disamping itu, Persma tidak mempunyai role model untuk diikuti. Kadang awak Persma sering mengkritik media mainstream, tapi selalu mengundang mereka membawakan materi pada berbagai kegiatan pelatihan. Mengkritik media mainstream, tapi bangga ketika setelah sarjana bekerja disana.

Oleh karena itu, butuh cara yang tidak biasa untuk mengobati kangker di tubuh gerakan mahasiswa, khususnya Persma. Dari sisi internal, perhatian persma harus difokuskan pada masalah-masalah yang baru, diantaranya:

Sudah menjadi rahasia umum, beberapa LPM di Kota yang sama, memiliki kualitas karya yang berbeda, bahkan perbedaanya cukup jauh. Perbedaan tersebut terjadi karena kesenjangan sumber daya manusianya (SDM) dan jumlah anggaran organisasinya.

Hingga detik ini, Persma belum diakui oleh Dewan Pers karena tidak tercover Undang-undang Perlindungan Pers. Alasannya karena Persma tidak berbadan hukum, tidak rutin dan konsisten terbit, dan tidak memiliki struktur wartawan yang terpusat.

Kebanyakan LPM masih menargetkan pembaca medianya di kandang sendiri, yaitu mahasiswa. Hanya sedikit sekali yang menyasar masyarakat umum sebagai pembaca, jika ada, baru pada tingkat regional, belum nasional.

Selain itu Persma juga perlu konsisten memperhatikan masalah klasik yang sangat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Persma, diantaranya:

Untuk jaga-jaga dari intervensi birokrasi yang berujung pada pemangkasan anggaran lembaga, Persma harus punya aliran dana lain sebagai biaya operasional produksi.

Merekrut anggota yang berpotensi, meningkatkan skill, dan menjaga kualitasnya adalah aspek penting dalam berorganisasi.

Salah satu cara untuk menguatkan kepengurusan PPMI terhadap LPM adalah dengan membuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh LPM.

Berbagai solusi yang mungkin ditempuh antara lain :

Dalam buku berjudul I am Marketeers karya MarkPlus, Inc disebutkan bahwa kemajuan sebuah organisasi merupakan sinergitas antara generasi tua yang banyak pengalaman dan generasi muda yang inovatif.

Tawaran langkahnya sebagai berikut:

Mungkin butuh modal, pikiran, dan tenaga yang lumayan, tapi percaya saja, ini adalah solusi revolusioner yang sangat jitu. Beberapa hal terdengar ngawur, tapi beberapa hal terdengar masuk akal dan bisa diterapkan, bukan?

Sungguh dramatis pembahasan yang bergulir pada kegiatan Dies Natalis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) ke-25, yang dilaksanakan di Palu, kemarin (26/10/2017). Mulai dari pemilihan waktu yang menuai pro-kontra, sampai pemilihan pemateri dalam rangkaian agenda yakni Seminar Nasional.

Kegiatan yang seharusnya menjadi pemersatu justru membuat persma kebali terpetak-petak, semboyan “Berjejaring dan Saling Menguatkan” pun kini tinggal sebuah untaian kalimat yang menjadi utopis, -menurutku.

Pasca kegiatanpun berbagai kritikan masih saja terus bermunculan. Terutama terkait dua pejabat pemerintahan yang hadir dalam seminar nasional dengan tema “Darurat Demokrasi dan Ruang Hidup”. Dalam hal tersebut Panitia pelaksana memilih kedua pemateri telah berdiskusi dengan pengurus Nasional PPMI dan Steering Committee (SC). Terjadi dialektika, ada yang pro dan kontra, sedangkan yang kontra tak memberikan alternatif, sehingga hal tersebut saya anggap sebagai angin lalu. Yah, begitulah kita, suka mengkritisi jika ditanya solusinya “Tong kosong nyaring bunyinya”.

Lalu terkaitlah tulisan terbaru di persmahasiswa.id yang membuat saya tercengang, tulisan dari anggota persma yang berdomisili di Jember tepatnya LPM IDEAS yang dipublikasi 30 Oktober 2017. Iya mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan dies natalis. Menurutku hal tersebut omong kosong semua, jika mengkritisi tanpa tahu keadaan yang sebenarnya. Seorang persma yang seharusnya menulis dengan berimbang namun tidak sapatah katapun yang tertulis terdapat klarifikasi dari tuan rumah pelaksana.

Yah, kalaupun itu tulisan opini setidaknya memuat keberimbangan agar jelas permasalahan yang terjadi sebenarnya. Sehingga tulisan tersebut akan berupaya sedikit mengklarifikasi.

Menjelaskan sedikit tentang Dimas Oky Nugroho, merupakan seorang mantan jurnalis yang kini sukses menata karirmya di pemerintahan. Hal tersebut menjadi bahan perdebatan utama setelah diundang sebagai pembicara dalam seminar nasional PPMI, 26 Oktober 2017. Menurut Tulisan anggota persma IDEAS, kehadiran Dimas sama sekali tidak ada relevansinya dengan tema yang diangkat dalam seminar tersebut. Inilah kelemahan kita, menilai hal yang kita sendiri tidak tahu pasti bagaimana tepatnya peristiwa itu.

Dalam pemberitaan media faktasulteng.com dan antarasulteng,com, dua media lokal yang menuliskan ajakan Dimas untuk berafiliasi itu sedikit diplintir, sebab yang sebenarnya iya katakan adalah “bermitra”. Dan mengenai ungkapan itu saya secara pribadi juga tidak sepakat, Sebab “Roh” pers mahasiswa adalah ketajaman tulisan dan independensinya. Disamping itu banyak hal positif yang iya sampaikan namun tidak dimuat dalam dua media lokal tersebut. Seperti penjelasan mengenai pemerintah yang membuka “Ruang Hidup” bagi masyarakat Papua yang selama ini terisolasi, yang kini telah dibangunkan akses jalan Trans Papua, dan bandara udara yang dalam catatan sejarahnya tidak pernah terjadi dienam masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Menurutku hal ini sangatlah positif, untuk menjaga keutuhan bangsa ini, melihat geliat Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus bergerak di akar rumput.

Rosi juga mempertanyakan Wakil Bupati Trenggalek yang diundang dalam agenda bedah buku. Dia menyayangkan hal tersebut, menurutnya seharusnya yang dibedah adalah bacaan wajib “Persma Menapak Jejak PPMI”. Kalau ini sudah menjadi bacaan wajib kenapa mesti dibedah lagi, sehingga yang muncul seketika di benakku mungkin adik saya Rosi belum tuntas dengan buku tersebut. 25 tahun kita hadir dengan nama PPMI masih juga belum tuntas dengan bacaan wajib ini.

Persma zaman now harus membuka diri biar kaya akan referensi. Stagnasi terjadi karna kita terus seperti ini. Membuka diri bukan berarti berafiliasi.

Mengenai Siaran Pers, sekiranya ini juga sudah didiskusikan. Bahkan Sekjen Nasional, Saudara Irwan, juga sudah mengirim rilis kegiatan ini kepada kawan-kawan persma namun tidak mendapat tanggapan.

Yah, semoga dalam agenda-agenda nasional selanjutnya hal serupa tidak terjadi, sehingga semboyan kita tetap terlindungi “Berjejaring dan Saling Menguatkan” bukan justru “Berjejaring dan Saling Menjatuhkan”.

Semoga klarifikasi singkat bisa sedikit membuka mata kita, dan bagi yang belum terjawab dengan penjelasan saya, semoga nanti kita bisa bersua di agenda PPMI berikutnya yaitu Rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

Salam Persma !!!

Saya mungkin paling wareg menyandang status sebagai orang pers mahasiswa (persma). Setelah menempuh studi di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekspresi selama 2011-2015, berikutnya, saya diamanahi menjadi Sekjend Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota (DK) Yogyakarta selama setahun lebih; yang artinya, petualangan berpersma saya menjadi lebih luas nan mendalam. Dari situlah, saya memperoleh banyak kesempatan untuk memahami karakter persma-persma sekaligus membenturkan isi kepala antar anggota persma. Dialektika pun kerap terjadi hingga saya dan teman-teman sering mempertanyakan: apakah yang diwariskan oleh para pendahulu kami di persma merupakan hal-hal yang perlu dilanjutkan pelaksanaannya?

Pertanyaan seperti di atas begitu wajar mengingat apa yang dilakukan oleh para pendahulu bisa menjadi beban bagi generasi penerusnya. Misalnya, ihwal idealisme persma bahwa orang-orang persma harus begini-begitu; seperti gemar berbuku, diskursif, pandai menulis, kritikus kekuasaan, hingga selalu membela yang mustadh’afin. Kenapa harus begitu? Apa perlunya?

Perlu diketahui, tidak semua orang memiliki titik berangkat yang sama untuk memasuki persma. Yang biasanya mereka tahu, persma merupakan tempat pelatihan jurnalistik atau wadah untuk mempersiapkan seseorang menjadi pekerja media. Memang betul jika persma menjadi wadah pelatihan skill jurnalistik, walau tak dipungkiri, organisasi tersebut juga menjadi wadah pendidikan karakter anggota-anggotanya.

Untuk melaksanakan pendidikan karakter, tentunya ada nilai-nilai yang ditransferkan dan teladan-teladan perilaku ideal yang mesti ditiru. Di sinilah, biasanya permasalahan terasa; ketika nilai-nilai dan perilaku-perilaku ideal kepersmaan ditelan atau bahkan dimuntahkan mentah-mentah oleh beberapa anggota. Hingga akhirnya, idealisme persma yang menjadi pakem pendidikan dan perjuangan malah hanya menjadi diskursus identitas yang debateable. Hal ini sungguh melelahkan dan tidak membikin persma semakin sibuk mengasah daya.

Sejauh pergaulan saya dengan orang-orang persma, saya sadari, idealisme persma yang saya misalkan pada paragraf kedua di atas akan menjadi permasalahan pokok yang tak mungkin tuntas diatasi. Setiap persma selalu memiliki permasalahan idealisme yang selalu dicurhatkan dalam forum-forum. Begitulah yang saya alami sebagai konsultan kepersmaan ketika menjadi pejabat PPMI setingkat DK.

Dari mereka, ada yang menyatakan bahwa organisasinya kesulitan membikin anggotanya berdaya intelektual mumpuni. Ada pula, mereka yang memiliki anggota berdaya intelektual bagus namun sulit mengajaknya menapaki jalan perjuangan atau menegaskan keberpihakan. Nah, dari situlah, saya sering membuka pertanyaan: apa yang ditawarkan persma kepada anggotanya? Jika yang ditawarkan hanyalah citra identitas, tentunya, semua yang diajarkan menjadi mentah belaka.

Maka dari itu, saya selalu mencoba menggiring kawan-kawan persma untuk memikirkan kebutuhan keberadaannya. Soal intelektualisme dan sikap menghantam penindasan adalah potensi yang harusnya berguna memenuhi kebutuhan berpersma. Sayangya, idealisme semacam itu kerap diajarkan muluk-muluk untuk memperoleh gengsi tinggi dan citra terhormat. Ajaran semacam itulah yang akhirnya menjadi penyakit dan malah menjadi serangan balik bagi persma.

Ajaran yang menempatkan idealisme sebagai citra identitas hanya akan membikin anggota persma sibuk mengejar penghargaan semu. Pada akhirnya, akan sangat sulit menemukan banyak anggota persma dengan keilmuan mendalam dan peka nuraninya terhadap situasi sekitar. Jika persma-persma semakin menghayati kebutuhannya, mereka akan menghindari ajaran idealisme yang cenderung menggairahkan anggotanya pada pencitraan semu.

Sejatinya, persma selalu membutuhkan apresiasi atas kerja keras berkarya medianya. Apresiasi itu tidak datang dengan sendirinya. Kinerja jurnalistik persma yang dianggap bagus berasal dari proses keilmuan dan laku perjuangan yang militan. Kalau mereka membutuhkan apresiasi bagus, maka pakem berilmu dan berjuang harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Dan sesungguhnya, pakem tersebut benar-benar sederhana, asalkan mau konsisten dan tidak terlalu tergiur oleh urusan citra.

Itulah mengapa, saya dan beberapa orang persma di Yogyakarta selalu berusaha mengencangkan arus diskursus dan mengajak para anggota persma terjun ke dalam akar rumput dimana adanya orang-orang yang ditindas kekuasaan. Tanpa bermaksud menyiksa anggota persma dengan beban peranannya, hal ini bisa menjelaskan kepada mereka bahwa idealisme itu berguna untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Contohnya, ketika akhir-akhir ini mulai banyak orang-orang persma yang mengawal kasus-kasus agraria di Yogyakarta dan mengangkat narasi kritik terhadap Rezim Keistimewaan. Dengan sendirinya, anggota persma menggembleng proses keilmuan sambil menegaskan sikap perjuangannya. Dengan begitu, mereka akan semakin giat bergerak, belajar, dan menerbitkan konten. Apresiasi bagus terhadap media-media persma pun berdatangan dari mereka yang membacanya dan merasa diadvokasi aspirasinya. Beginilah kiranya pakem idealisme persma bisa terjaga. Yakni, membangun simbiosis mutual dengan basis pembacanya. Selain aspirasi dari basis pembaca teradvokasi, persma-persma pun semakin mendapat apresiasi.

Sederhananya, idealisme adalah pembacaan atasnama kebutuhan. Seperti kata Mike, vokalis Marjinal, kepada saya, “Melakukan budaya tanding bukan semata-mata untuk menandingi (kemapanan). Melainkan, memenuhi kebutuhan kita sendiri,” ujarnya.

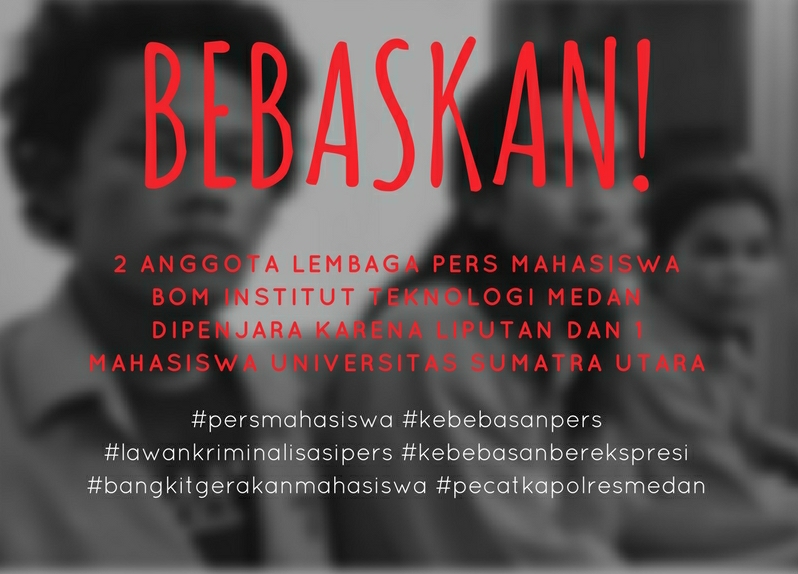

Lembaga pers mahasiswa merupakan lembaga yang dibentuk oleh mahasiswa dalam suatu kampus untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistik serta menjadi media alternatif bagi masyarakat luas, ditengah pemberitaan oleh media pers pada umumnya. Keberadaannya dijamin oleh kampus dan Undang-Undang Republik Indonesia. Jika terjadi tindakan represif dan atau intimidasi terhadap pers mahasiswa maka itu adalah sebuah Penindasan dan Pelanggaran Undang-Undang (UU).

Setelah sekian banyak kasus intimidasi yang dialami oleh pers mahasiswa di beberapa kampus. Kasus ini terjadi kembali, tugas-tugas jurnalistik yang dilakukan Fikri Arif dan Fadel Muhammad Harahap dari LPM Bursa Obrolan Mahasiswa (BOM) Institut Teknologi Medan (ITM) mendapat intimidasi dari pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan. Hal ini bisa saja menjadi pertanda tak dipahaminya konteks kebebasan Pers oleh aparat penegak hukum secara penuh. Padahal, di era reformasi ini, kebebasan insan Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya telah dijamin oleh UU no. 40 tahun 1999. Sementara kebebasan melakukan aksi dijamin dalam UU no 9 tahun 1998 pasal 2 yang berbunyi: “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dengan begitu, sangat tidak patut jika aparatur negara justru mengebiri hak-hak dasar warga negara yang telah diatur dalam perundang-undangan itu. Apalagi, terdapat dugaan bahwa ada oknum yang melakukan penangkapan terhadap dua anggota persma LPM BOM juga melakukan tindak kekerasan terhadap mereka dalam bentuk pemukulan karena ditemukan luka-luka pada tubuh Fikri dan Fadel. Tentu saja kejadian ini sudah sangat melenceng dari tugas aparatur saat terjadi aksi penyampaian pendapat di publik yang diatur dalam UU no 9 tahun 1998 pasal 7, yang berbunyi:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. Aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) melindungi hak asasi manusia; b) menghargai asas legalitas; c) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d) menyelenggarakan pengamanan.

Berikut rangkuman kronologi kasus penangkapan reporter LPM BOM :

Tanggal 1 dan 2 Mei 2017, Reporter LPM BOM meliput aksi Konsolidasi Akbar Gerakan Mahasiswa SUMUT. Kira-kira pukul 19.00-19.30 WIB pihak kepolisian berhasil mengamankan 6 orang mahasiswa. 3 mahasiswa berasal dari USU, 2 mahasiswa berasal dari ITM, 1 mahasiswa berasal dari Univeritas Dharma Agung. 2 mahasiswa (Risky dan Aziz) USU diamankan saat mereka hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di pintu I USU. 1 mahasiswa (Mensen) diamankan di depan fakultas ilmu budaya USU. 1 mahasiswa Dharma Agung diamankan di pintu I USU saat mahasiswa tersebut sedang melakukan peliputan berita aksi tersebut. 2 orang mahasiswa ITM ditangkap di depan pintu I USU saat melakukan tugas meliput aksi demonstrasi tersebut. Mensen yang diamankan dari dalam kampus mendapatkan pemukulan dari pihak kepolisian.

Selasa (2/5), Pukul 11.00-15.00 WIB, tim pengacara yang mengatasnamakan Tim KORAK (Koalisi Rakyat Anti Kriminalisasi) terdiri dari BAKUMSU, KONTRAS dan LBH Medan mencoba melakukan audiensi dengan Kasat Intel Polresta dalam rangka mempertanyakan mahasiswa yang sedang ditahan oleh Polresta Medan, namun tidak terlaksana karena pihak polisi mengatakan Kasat Intel tidak ada di kantor. Pihak Polresta tidak mengijinkan Tim KORAK untuk berjumpa dengan mahasiswa yang ditahan dengan alasan belum 1 x 24 jam. Pukul 13.40 mahasiswa atas nama Solidaritas Mahasiswa Medan (SOLMED) melakukan aksi demonstrasi didepan kantor polrestabes medan dengan tuntutan meminta agar mahasiswa yang ditangkap segera dibebaskan. Aksi berlangsung dengan tertib walau pihak kepolisian mencoba memprovokasi massa dengan melakukan pengamanan berlebihan yang mendatangkan pasukan sabhara kembali. Pukul 15.00 WIB aksi SOLMED bubar di taman budaya sumatra utara. Malam harinya, 3 mahasiswa yang ditangkap oleh polrestabes medan dikeluarkan karena tidak terbukti terlibat aksi tersebut. Mereka adalah abdul aziz panjaitan, rizki halim, & juprianto.

Rabu (3/5), 3 orang mahasiswa yang masih ditahan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polrestabes medan, mereka adalah fikri arif, fadel m.harahap, & sier mensen. 1 orang warga sipil bernama erlangga kurniawan. Sekitar pukul 18.30 WIB seorang mahasiswa bernama Syahyan P.Damanik dari Lembaga Pers Mahasiswa ITM ditangkap oleh aparat keamanan disekitar kampus ITM dan dibawa ke polreta medan.

Sabtu (6/5) dan Selasa (9/5), Gumilar Aditya Nugroho selaku kuasa hukum baru bisa menemui ketiga mahasiswa tersebut padahal penahanan sudah dilakukan sejak Selasa lalu

(2/5). Hingga Rabu (10/5) pengacara yang mendampingi mahasiswa ITM dan USU belum mendapatkan turunan berkas acara penyelidikan (BAP) dari pihak penyidik. Hal ini membuat proses pembelaan kepada mahasiswa yang ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan menjadi terhambat.

Polrestabes Medan sudah melakukan tindakan yang merepresif, menyerang masuk kedalam kampus, lengkap dengan kekuatan bersenjatanya bukan hanya mencerminkan tindakan yang sewenang-wenang & berlebihan, melainkan juga bentuk pengekangan dan pelanggaran keras terhadap kebebasan berkumpul dan bersuara serta intimidasi terhadap kehidupan kampus sangat jelas sudah bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Penggrebekan sekretariat organisasi serta penangkapan para aktivis mahasiswa yang tidak berlandaskan dengan pasal apapun, ditambah lagi dengan tidak adanya surat penangkapan resmi yang sangat cacat adsminitrasi merupakan suatu bentuk kebobrokan instansi kepolisian dalam menjalankan amanat UUD 1945 sebagai pemegang otoritas hukum tertinggi. Selain itu, tindakan kepolisian yang tidak mengizinkan pihak keluarga dan advokat untuk menemui tahanan patut ditinjau kembali. Akibat sikap arogansi ini hak-hak mahasiswa yang sedang ditahan, terutama hak untuk didampingi penasehat hukum telah diabaikan oleh pihak kepolisian. Dan kepolisian sudah tidak koorperatif lagi dalam menjalankan tugasnya.

Melihat kondisi demokratisasi dalam negara Indonesia sudah diingkari dengan intimidasi dan sikap represif dari pihak kepolisian, maka kami dari PPMI Bali menuntut :

Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar Polrestabes Medan dapat mempertimbangkan penangkapan kawan-kawan LPM Bursa Obrolan Mahasiswa. Kasus penangkapan ini merupakan tindakan yang mencoreng kebebasan pers. Semoga kawan-kawan LPM BOM dan USU dapat segera dibebaskan dan kejadian ini tidak terulang kembali.

Salam Persma!

Narahubung:

Bagus Putra Mas (Sekjend PPMI Kota Bali: 085738218816)

Yoko Sunarma Yasa (BP Advokasi PPMI Kota Bali: 981916756148)