Munculnya wacana mengenai payung hukum kembali mencuat setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Yogyakarta pada tahun 2022. Pers mahasiswa mulai berbondong-bondong mendorong pembentukan landasan hukum untuk melindungi mereka. Upaya ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan respons terhadap berbagai kasus represi yang dialami oleh pers mahasiswa.

Pada tahun 2019, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara USU mengalami represi berupa pemecatan anggota LPM secara paksa oleh Runtung Sitepu, Rektor Universitas Sumatera Utara. Pemecatan tersebut bermula dari penulisan cerpen berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” yang diunggah di situs web suarausu.co. Runtung menganggap bahwa cerpen tersebut mendukung kelompok LGBT.

Kasus yang menimpa LPM Lintas terjadi akibat penerbitan majalah berjudul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” pada tahun 2022. Rektor IAIN Ambon, Zainal Abidin Rahawarin, merespons majalah tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan pembekuan LPM Lintas. Selain itu, Pemimpin Redaksi LPM Lintas, Yola Agne, juga dicabut hak akademiknya.

Musibah yang menimpa LPM Lintas dan Suara USU merupakan bentuk represi yang dialami oleh pers mahasiswa. Dalam catatan kasus yang dipublikasikan oleh BP Advokasi PPMI, tercatat sepanjang tahun 2020-2021 terjadi 48 kasus represi terhadap pers mahasiswa di berbagai wilayah. Data tersebut hanyalah sebagian kecil dari fenomena gunung es. Masih banyak kasus represi lainnya yang belum tercatat dan dialami oleh pers mahasiswa.

Keinginan untuk mendapatkan perlindungan melalui payung hukum muncul setelah berbagai kasus represi di kampus. Pers mahasiswa memang memerlukan jaminan perlindungan agar dapat merasa aman dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial di lingkungan kampus. Namun, sebelum hal tersebut terwujud, diperlukan pemahaman yang mendalam untuk mempertimbangkan bagaimana pers mahasiswa bisa mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

Pers Mahasiswa Berpijak

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dipahami makna dari pers mahasiswa (persma). Pers adalah individu yang melakukan kegiatan jurnalistik, sedangkan mahasiswa adalah individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan demikian, persma dapat dimaknai sebagai mahasiswa yang melakukan kegiatan jurnalistik di bawah naungan perguruan tinggi.

Pijakan bahwa pers mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak boleh diabaikan dalam pemahamannya. Mereka berbeda dengan jurnalis di lembaga media arus utama yang menjalankan kerja jurnalistik secara profesional. Persma memikul tanggung jawab yang lebih luas, yaitu sebagai jurnalis, aktivis, dan akademisi.

Secara garis besar, pers memikul tanggung jawab sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi. Pers diibaratkan sebagai *watchdog* (anjing penjaga) yang bertugas mengawasi pemerintah dan masyarakat demi kepentingan publik. Oleh karena itu, pers bekerja dengan memikul tanggung jawab sosial kepada publik, bukan sebagai humas yang melayani kepentingan penguasa.

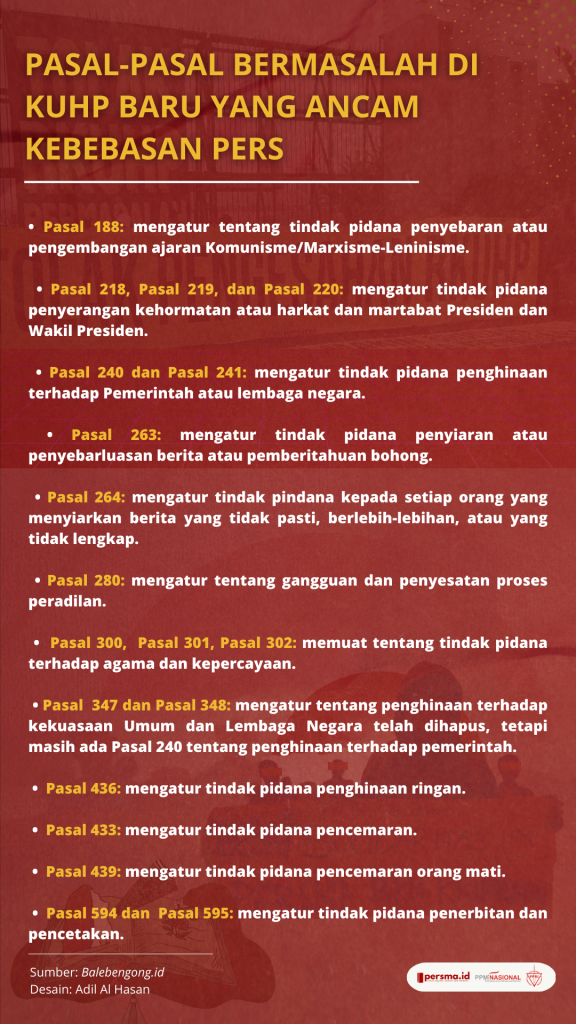

Koridor hukum yang menaungi persma dan pers memiliki perbedaan. Dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, persma tidak disebutkan secara spesifik. Dewan Pers menaungi dan mengatur persoalan media atau jurnalis sebagai profesi. Sementara itu, persma berada di bawah naungan perguruan tinggi.

Dewan Pers memiliki keterbatasan dalam menjangkau aturan yang berlaku di perguruan tinggi karena mereka hanya bertanggung jawab atas ranah pekerja media. Selain itu, dalam UU No. 40 Tahun 1999, persma tidak dapat dimasukkan, karena undang-undang tersebut mengatur bahwa media harus berbentuk perusahaan yang memiliki konsep komersialisasi.

Untuk dapat diakui dalam regulasi UU Pers, persma harus mengubah status lembaganya menjadi sebuah perusahaan. Untuk mencapai status tersebut, persma perlu mengurus akta notaris secara mandiri. Setelah itu, diperlukan penataan manajemen administrasi kelembagaan sebagai syarat pengajuan menjadi perusahaan. Namun, jika mengikuti regulasi UU Pers, persma berisiko mengalami pergeseran nilai perjuangan ideologi.

Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers (2016-2019), mengkategorikan jenis pers di Indonesia. Penjelasan ini tercantum dalam jurnal Dewan Pers berjudul “Mendorong Profesionalisme Pers melalui Verifikasi Perusahaan Pers” yang diterbitkan pada tahun 2017. Persma dikategorikan dalam kuadran kedua, yaitu pers yang tidak terverifikasi tetapi menjalankan aturan sesuai ketentuan kode etik jurnalistik. Dalam pengelompokan tersebut, Dewan Pers menggolongkan persma sebagai bagian dari jurnalisme kelompok.

Gagasan tentang regulasi hukum yang menaungi persma dibahas oleh Herlambang P. Wiratraman, dosen Hukum Tata Negara UGM, dalam artikel berjudul “Persma, Kebebasan Pers, dan Akademik” yang dimuat dalam majalah Poros edisi XII. Landasan kebebasan persma sebenarnya sudah diatur dalam beberapa regulasi kementerian pendidikan. Sistem yang mengikat di Indonesia berdasarkan dua landasan, yaitu konstitusi dan undang-undang.

Pertama, secara konstitusional, kebebasan akademik dapat dijamin melalui penafsiran yang luas terhadap ketentuan Pasal 28, 28C, 28E, dan 28F Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) Tahun 1945. Kedua, secara undang-undang, kebebasan akademik bisa dilindungi secara umum dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus, perlindungannya merujuk pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dalam UU Dikti, kebebasan ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Dari segi landasan hukum, persma perlu menjadikan koridor pendidikan sebagai fondasi. Meskipun Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melindungi atau menindak pers, mereka memiliki keterbatasan dalam menjangkau koridor hukum yang mengatur persma. Herlambang menyarankan agar kampus mendorong penegasan posisinya dengan memperkuat standar kebebasan akademik melalui beberapa langkah berikut:

Pertama, kebijakan kampus harus berdasar pada hukum yang kuat, memiliki legitimasi, dan tetap mempertimbangkan standar hukum HAM. Kedua, pembatasan ekspresi hingga pemberian sanksi harus merujuk pada pembatasan-pembatasan yang sah, sebagaimana dikenal dalam Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1984), atau dengan mempelajari Laporan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lokakarya Ahli terkait Larangan Penghasutan pada Kebencian terhadap Bangsa, Ras, dan Agama (2013). Ketiga, kerangka hukum yang dapat digunakan sebagai basis perlindungan persma adalah melalui dua pilar kebebasan: Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017) dan kebebasan yang dijamin dalam sistem hukum pers Indonesia.

Upaya Dewan Pers dalam memberikan komitmennya terhadap pers mahasiswa tidak berhenti dengan pengakuan de facto. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, berusaha mengupayakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kemendikbud Ristek dan Kemenag. Namun, perjanjian tersebut belum disepakati oleh kedua lembaga besar yang menaungi bidang pendidikan di Indonesia. Dewan Pers telah merilis PKS dengan Kemendikbud Ristek melalui laman Instagram mereka, @officialdewanpers.

Setelah diterbitkannya PKS, PPMI mengadakan diskusi terbuka bertema “Perlindungan Terhadap Pers Mahasiswa” bersama Dewan Pers pada 27 April 2024. Zulkifli Hasan, selaku Ketua Komisi Hukum dan Perlindungan di Dewan Pers dan sebagai narasumber diskusi, menyampaikan keterbatasan dalam mengupayakan regulasi hukum. Menurutnya, koridor pendidikan memiliki aturan sendiri yang bersifat otonom. Selain itu, landasan hukum yang mengampu pers mahasiswa adalah lembaga pendidikan itu sendiri.

“Dewan Pers tidak bisa masuk ke ranah kampus karena mereka bersifat otonom. Maka melalui PKS, diharapkan ketika terdapat sengketa di pers mahasiswa, kampus dapat melibatkan Dewan Pers,” terang Zulkifli Hasan dalam diskusi virtual tersebut.

Agar PKS ini dapat berjalan sesuai harapan, Dewan Pers perlu mensosialisasikan perjanjian tersebut ke beberapa kampus besar. Pengupayaan tidak hanya berhenti pada pembuatan PKS dengan lembaga Kemendikbud Ristek, tetapi juga memerlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada kampus-kampus tentang PKS yang telah dibuat.

PKS yang telah diterbitkan merupakan rekomendasi Dewan Pers untuk penyelesaian sengketa pers mahasiswa. Artinya, PKS tersebut hanya berisi saran mengenai pelibatan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa. Sejalan dengan itu, Noval Kusuma, selaku BP Advokasi PPMI, menanggapi adanya celah dalam PKS tersebut. Salah satunya adalah tidak adanya sanksi yang jelas jika salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawab perjanjian.

Jika berbicara tentang payung hukum, penting untuk memahami langkah-langkah pembuatannya. Perlindungan pers mahasiswa berbeda dengan payung hukum itu sendiri. Langkah dalam mengupayakan payung hukum untuk pers mahasiswa perlu memiliki landasan legalitas berbadan hukum.Agar mencapai legalitas itu persma perlu mengupayakan akta notaris dan berbagai administrasi lainnya.

Sulit dibayangkan betapa rumitnya urusan administrasi yang akan menjerat pers mahasiswa itu sendiri. Selama ini, pers mahasiswa berpijak pada payung hukum di bawah naungan kampus. Jika keinginan tersebut tetap dipaksakan, pers mahasiswa mungkin akan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa, karena tidak mungkin ada badan hukum lain dalam koridor lembaga badan hukum yang sudah ada.

Tantangan pers mahasiswa tidak berhenti di situ. Mereka perlu menyadari berbagai gejolak internal yang ada. Pertama, sumber daya manusia (SDM). Hingga saat ini, pers mahasiswa mengalami kendala dalam mempersiapkan regenerasi untuk melanjutkan kepengurusan yang belum konsisten. Kedua, masa kepengurusan yang pendek. Sebagian besar pers mahasiswa dibatasi oleh kampus untuk menjalankan roda kepengurusan selama kurang lebih 3 tahun. Ketiga, produktivitas, mengingat pers mahasiswa juga berstatus sebagai mahasiswa, mereka memiliki beban ganda yang menghambat konsistensi dalam menjalankan produktivitasnya.

Payung hukum pers mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan perlindungannya, tetapi juga regulasi lain yang mengikat. Konsekuensi dari mengupayakan payung hukum untuk pers mahasiswa adalah tuntutan profesionalisme sebagai pekerja media. Pers mahasiswa sendiri harus memahami koridor hukum yang menaunginya melalui regulasi perguruan tinggi. Pemahaman mengenai payung hukum dan perlindungan pers mahasiswa, meskipun memiliki tujuan yang sama, namun mekanisme pencapaiannya berbeda.

Editor: Delta & Sholichah